kubernetes生产化集群管理

生产化 Kubernetes 集群管理

1. 计算节点相关

生产化集群的考量

在构建和维护生产级别的 Kubernetes 集群时,计算节点和控制平面都需要仔细考虑以下问题:

计算节点 (Worker Nodes):

- 操作系统管理:

- 如何实现操作系统的大规模批量安装和升级?自动化工具(如 Kickstart, Preseed, Packer, Foreman)和镜像管理(如 ostree)是关键。

- 如何统一管理和配置节点的网络信息(IP 地址、DNS、路由等)?配置管理工具(Ansible, SaltStack, Chef, Puppet)或云平台提供的服务可以提供帮助。

- 节点多样性管理:

- 如何有效管理具有不同硬件配置(CPU, 内存, GPU, 存储类型等)的节点(即不同的 SKU - Stock Keeping Unit)?利用 Kubernetes 的标签(Labels)和污点(Taints)/容忍(Tolerations)机制进行分类和调度。

- 生命周期管理:

- 如何快速、安全地下架出现故障的计算节点?需要结合监控、自动化的故障检测和节点排空(Drain)机制。

- 如何根据负载需求快速扩容或缩容集群的计算节点规模?集群自动伸缩器(Cluster Autoscaler)是核心解决方案。

控制平面 (Control Plane):

- 组件部署与升级:

- 如何在主节点(Master Nodes)上高效地下载、安装和升级控制平面核心组件(kube-apiserver, etcd, kube-scheduler, kube-controller-manager)及其所需的配置文件?通常使用 kubeadm、k3s、RKE 或云厂商提供的托管服务。

- 如何确保集群依赖的其他关键插件(如 CoreDNS 用于服务发现、监控系统如 Prometheus/Grafana、日志系统如 EFK/Loki)已正确部署并正常运行?使用 Helm Charts 或 Operator 模式进行管理。

- 安全:

- 如何生成、分发和管理控制平面组件所需的各种安全证书(CA 证书、API Server 证书、kubelet 证书等)?需要建立一套安全的证书管理流程,可以使用

kubeadm的证书管理功能或专门的工具如cert-manager。

- 如何生成、分发和管理控制平面组件所需的各种安全证书(CA 证书、API Server 证书、kubelet 证书等)?需要建立一套安全的证书管理流程,可以使用

- 版本管理:

- 如何实现控制平面组件的快速、可靠升级或在出现问题时进行版本回滚?需要制定详细的升级计划,利用滚动升级、蓝绿部署等策略,并确保有可靠的备份和恢复机制(尤其是 etcd)。

2. 操作系统选择

为 Kubernetes 计算节点选择合适的操作系统是构建稳定、高效、安全集群的基础。

操作系统的评估与选择

主要有两大类操作系统可供选择:

- 通用操作系统 (General Purpose OS):

- 代表: Ubuntu, CentOS, Fedora

- 优点: 生态成熟、社区支持广泛、用户熟悉度高、软件包丰富。

- 缺点: 通常包含较多非必需组件,攻击面相对较大,系统升级可能涉及较多依赖和风险。

- 专为容器优化的操作系统 (Container-Optimized OS):

- 代表: CoreOS (已被 Red Hat 收购并演化), Red Hat Atomic Host, Snappy Ubuntu Core, RancherOS, Flatcar Container Linux (CoreOS 分支), Bottlerocket (AWS)

- 特点:

- 最小化: 只包含运行容器和管理节点所必需的组件,减少资源占用和攻击面。

- 原子化升级/回滚: 通常采用基于镜像或文件系统快照的方式进行升级,保证操作的原子性,易于回滚。

- 不可变性 (Immutability): 核心系统文件通常是只读的,提高了安全性,符合云原生理念。

评估和选型的标准:

- 生态系统: 是否有活跃的社区、商业支持、丰富的文档和工具链?

- 成熟度: 该操作系统在生产环境中的应用历史和稳定性表现如何?

- 内核版本: 内核版本是否足够新,以支持 Kubernetes 所需的特性(如 Cgroups v2, eBPF 等)?内核的稳定性和安全补丁更新频率如何?

- 容器运行时支持: 对 Docker, containerd, CRI-O 等主流容器运行时的兼容性和支持程度如何?

- 初始化系统 (Init System): 通常是 systemd,需要考虑其管理服务的便利性和稳定性。

- 包管理和系统升级: 包管理工具是否易用?系统升级机制是否可靠、安全(如原子化升级)?

- 安全: 是否提供强化的安全特性?补丁更新是否及时?社区或厂商的安全响应能力如何?

生态系统与成熟度

容器优化操作系统的优势:

- 小 (Small Footprint): 系统镜像体积小,启动速度快,资源消耗低。

- 原子级升级和回退 (Atomic Updates & Rollbacks): 升级过程要么完全成功,要么完全回退到之前的状态,降低了升级风险。

- 更高的安全性 (Enhanced Security): 最小化的组件和只读根文件系统减少了潜在的攻击面。

不同容器优化 OS 的成熟度比较 (基于原始 PDF 内容):

| 操作系统 | 类型 | 成熟度与特点 |

|---|---|---|

| CentOS / Ubuntu | 通用操作系统 | 成熟,生态庞大,用户基数大 |

| CoreOS | 容器优化 | 最早的容器优化 OS 之一,理念先进,但原公司已被收购,现在更多以 Flatcar 或 Red Hat CoreOS 形式存在。 |

| Atomic* | 容器优化 | Red Hat 出品,基于 RPM 生态,品质有保证,与 RHEL/CentOS 结合紧密。 |

| Snappy | 容器优化 | Canonical (Ubuntu) 出品,最初为移动和 IoT 设备设计,采用 Snap 包格式。 |

| RancherOS | 容器优化 | 理念独特,系统中几乎所有服务(包括 systemd/udev)都作为 Docker 容器运行,相对较新,现在是 SUSE 的一部分。 |

*注:Atomic Host 项目已不再积极开发,其理念和技术被整合到 RHEL CoreOS (RHCOS) 中,用于 OpenShift 集群。

云原生的原则:不可变基础设施

可变基础设施 (Mutable Infrastructure) 的风险:

- 配置漂移 (Configuration Drift): 在服务运行过程中,持续的手动修改或自动化脚本修改服务器配置,可能导致服务器状态与预期配置不一致,难以追踪和复现。

- 重建困难: 当发生灾难需要重建服务时,由于缺乏精确的操作记录和自动化流程,很难精确地恢复到之前的运行状态。

- 状态不一致: 持续的修改引入了中间状态,可能导致不可预知的问题,类似于程序中可变变量在并发环境下引入的风险。

不可变基础设施 (Immutable Infrastructure):

- 核心理念: 一旦部署,基础设施(服务器、容器等)就不再被修改。如果需要更新或修复,则用新的实例替换旧的实例。

- 实践:

- 不可变的容器镜像 (Immutable Container Images): Dockerfile 定义了镜像的构建过程,一旦构建完成,镜像内容不再改变。更新应用需要构建新镜像并重新部署。

- 不可变的主机操作系统 (Immutable Host OS): 采用容器优化 OS,操作系统本身是只读的,升级通过替换整个系统镜像或文件系统层来实现。

优势:

- 一致性: 保证了环境的一致性,简化了测试和部署。

- 可靠性: 减少了配置漂移和手动操作引入的错误。

- 可预测性: 部署和升级过程更加可预测和可重复。

- 安全性: 减少了攻击面,更易于管理安全补丁。

Atomic 操作系统

- 背景: 由 Red Hat 支持的,旨在提供面向容器优化的、不可变的基础设施。有基于 Fedora, CentOS, RHEL 的不同版本。 (注意:如前所述,此项目已演进)

- 核心优势:

- 不可变性: 操作系统核心部分是只读的(通常只有

/etc和/var可写),提高了安全性和稳定性。 - 面向容器优化: 最小化安装,集成了容器运行时和相关工具。

- 灵活性与安全性: 结合了传统 Linux 的灵活性和不可变基础设施的安全性。

- 不可变性: 操作系统核心部分是只读的(通常只有

- 关键技术: rpm-ostree:

- 定义: 一个开源项目,结合了 RPM 包管理和 OSTree(类似 Git 的文件系统版本管理)技术。

- 功能:

- 允许以原子方式管理系统包,构建可启动的操作系统镜像。

- 支持操作系统的原子升级和回滚。可以轻松切换到不同的系统版本(commit)。

- 使得在生产环境中构建和管理操作系统镜像更加简单和可靠。

最小化主机操作系统

- 原则:

- 只安装运行 Kubernetes 节点(kubelet, 容器运行时等)和基本系统维护所绝对必需的工具。

- 任何临时的调试工具(如

tcpdump,strace,perf等性能或网络排查工具)都应在需要时以容器的形式运行(例如,通过kubectl debug或部署特权调试 Pod)。

- 意义:

- 性能: 更少的后台进程和服务意味着更低的资源消耗(CPU, 内存),为业务容器提供更多资源。

- 稳定性: 更少的组件意味着更少的潜在故障点和软件冲突。

- 安全保障: 最小化的攻击面,减少了被利用的风险。补丁管理也更简单。

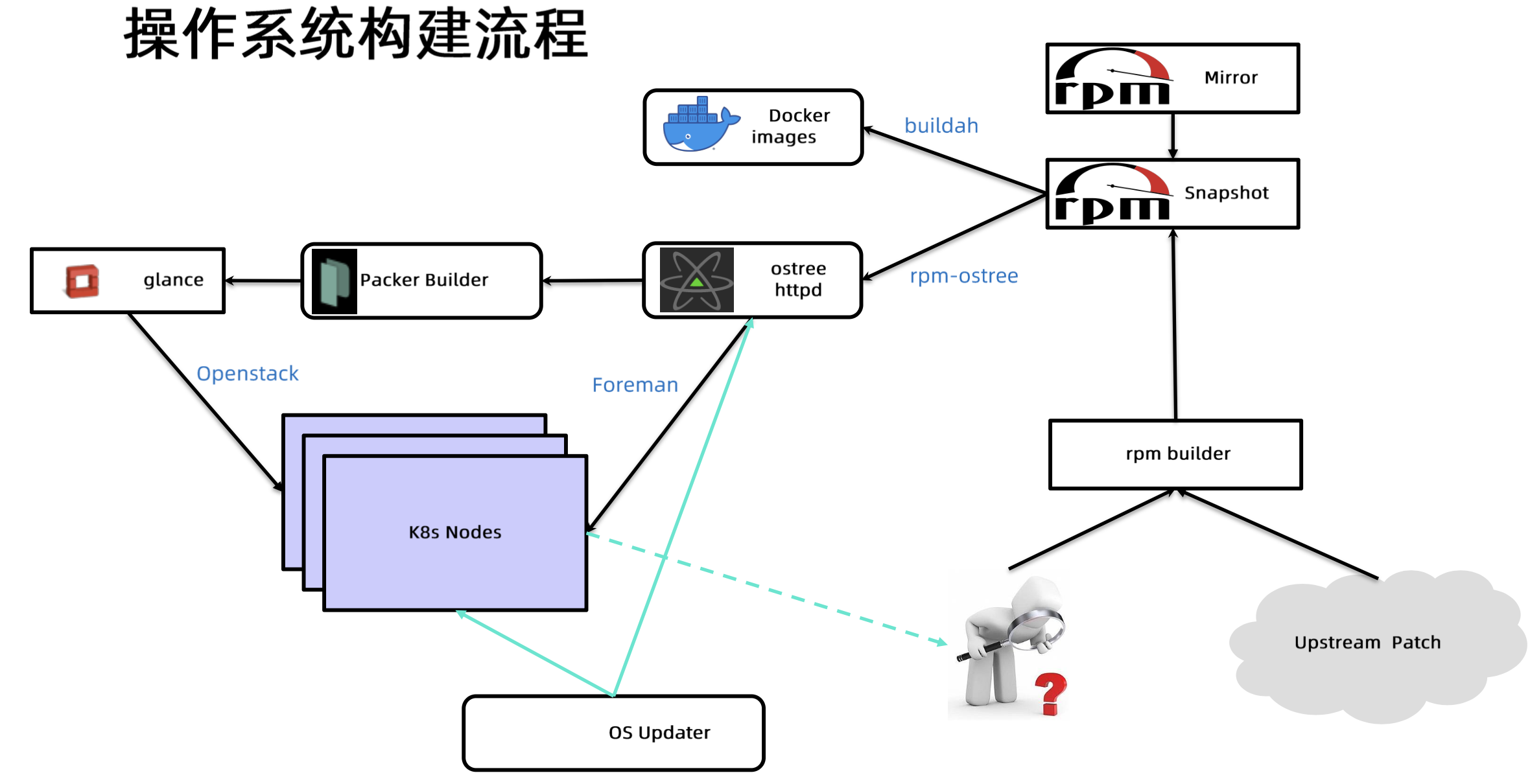

操作系统构建流程

- 流程概述:

- 基础 RPM 包: 从上游 (Upstream Patch) 或内部 Mirror 获取基础的 RPM 包。

- RPM 构建 (rpm builder): 可能用于构建自定义的 RPM 包。

- RPM 快照 (Snapshot): 将选定的 RPM 包集合形成一个快照。

- ostree 构建 (rpm-ostree): 使用

rpm-ostree工具,基于 RPM 快照和可能的 Docker 镜像 (通过buildah处理),构建成 ostree commit (版本化的文件系统树)。 - ostree 仓库 (ostree httpd): 将构建好的 ostree commit 存储在可通过 HTTP 访问的仓库中。

- 镜像构建 (Packer Builder): 使用 Packer 等工具,从 ostree 仓库拉取指定的 commit,并结合 Glance (OpenStack 镜像服务) 或其他机制,构建成虚拟机镜像 (如 qcow2, vhd) 或物理机部署所需的文件。

- 部署:

- 虚拟机: 通过 OpenStack 或其他虚拟化平台部署镜像。

- 物理机: 通过 Foreman 等 PXE 引导工具,加载 Kickstart/Preseed 文件,该文件指示系统从 ostree 仓库部署操作系统。

- 节点运行 (K8s Nodes): 部署好的节点加入 Kubernetes 集群。

- 更新 (OS Updater): 节点上的 OS Updater (可能是

rpm-ostree自身或自定义脚本) 定期检查 ostree 仓库是否有新版本,并执行原子化升级。

ostree 详解

- 核心库: 提供

libostree共享库和一系列命令行工具。 - 类 Git 操作: 提供类似 Git 的命令行体验 (

ostree commit,ostree pull,ostree checkout等),用于提交、下载和管理完整的、可启动的文件系统树的版本。每个版本是一个 commit hash。 - 启动加载器集成: 提供将 ostree 管理的文件系统版本部署到 Bootloader (如 GRUB) 的机制,允许在启动时选择不同的系统版本。

- 示例 (Dracut 模块):

ostree-prepare-root服务在 initramfs 阶段运行,准备挂载 ostree 管理的根文件系统。

- 示例 (Dracut 模块):

1 | |

构建 ostree

- 工具:

rpm-ostree - 功能:

- 基于

treefile(JSON 格式的配置文件) 将指定的 RPM 包构建成 ostree commit。 - 管理 ostree 仓库和节点的 Bootloader 配置。

- 基于

- treefile (配置文件示例): 定义了构建 ostree commit 所需的元数据和包列表。

1 | |

- 构建命令:

1 | |

加载 ostree

节点初始化:

初始化 OS: 在目标节点上,初始化 ostree 管理环境。

1

2ostree admin os-init <osname>

# 例如: ostree admin os-init centos-atomic-host添加远程仓库: 添加存储 ostree commit 的 HTTP 仓库地址。

1

2ostree remote add <remote_name> <repo_url>

# 例如: ostree remote add atomic http://ostree.svr/ostree拉取 Commit: 从远程仓库拉取指定的 ostree commit (版本)。

1

2ostree pull <remote_name> <ref>

# 例如: ostree pull atomic centos-atomic-host/8/x86_64/standard部署 OS: 将拉取的 commit 部署为可启动的系统,并配置内核启动参数 (kargs)。

1

2ostree admin deploy --os=<osname> <ref> --karg='<kernel_argument>'

# 例如: ostree admin deploy --os=centos-atomic-host centos-atomic-host/8/x86_64/standard --karg='root=/dev/mapper/atomicos-root'

ostree 仓库结构 (示例): [Image 2: ostree 仓库目录结构示例]

objects/: 存储所有文件内容的去重块 (类似 Git 的 objects)。refs/heads/: 存储分支引用 (ref),指向具体的 commit hash。repo/config: 仓库配置文件。

操作系统加载方式

- 物理机 (Bare Metal):

- 通常使用网络引导 (PXE Boot) 结合自动化部署工具,如 Foreman。

- PXE 服务器提供引导程序,加载 Kickstart (Red Hat/CentOS/Fedora) 或 Preseed (Debian/Ubuntu) 自动化安装脚本。

- Kickstart/Preseed 脚本中包含执行

ostree admin deploy的命令,从 ostree 仓库完成操作系统的部署。

- 虚拟机 (Virtual Machine):

- 需要使用镜像构建工具 (如 Packer) 将 ostree commit 打包成特定虚拟化平台支持的镜像格式 (如 QCOW2 for KVM/OpenStack, VHD for Hyper-V, VMDK for VMware, RAW)。

- 然后通过虚拟化管理平台 (如 OpenStack Glance, vCenter) 上传和部署这些镜像。

生产环境陷阱与定制化参数

在生产环境中使用特定操作系统或配置时,可能会遇到各种问题:

遇到的陷阱示例:

- cloud-init Bug (0.7.7): 在某些版本中,cloud-init 可能无法正确应用静态网络配置,导致节点初始化失败或网络不通。

- Docker Bug (1.9.1): 旧版本 Docker 在处理快速输出的大量日志时可能存在内存泄漏问题。

- Kernel Panic (4.4.6): 特定内核版本在 Cgroup 创建和销毁操作频繁时可能触发内核崩溃 (Kernel Panic)。

- rootfs 分区过小:

- 根分区 (

/) 空间不足会导致各种问题,例如 Docker 守护进程无法启动、无法写入日志、无法创建新容器等。 - 导致占满的原因:

- CI/CD 过程中的构建工具(如 Maven)可能将大量依赖下载到临时目录 (

/tmp),如果/tmp在根分区,可能耗尽空间。 - 容器日志增长过快,超出了日志轮转 (log rotation) 的处理能力,导致单个日志文件或日志总量撑爆磁盘。 解决方案: 合理配置容器日志驱动(如

json-file的max-size,max-file),或使用集中的日志收集方案。

- CI/CD 过程中的构建工具(如 Maven)可能将大量依赖下载到临时目录 (

- 根分区 (

需要定制化的操作系统参数:

- 背景: 某些应用(如 Elasticsearch, Ceph)对操作系统的默认参数有特定要求。

- 示例: Elasticsearch 要求

vm.max_map_count内核参数至少为262144,而大多数 Linux 发行版默认值可能只有65530。 - 解决方案: 需要在操作系统镜像构建阶段或节点初始化阶段(如通过 cloud-init, Ignition, 或配置管理工具)就将这些必要的参数配置好,确保节点启动后即满足应用需求。

3. 节点资源管理

在 Kubernetes 集群中,节点 (Node) 是运行工作负载 (Pod) 的基本单元。对节点的资源进行有效管理是确保集群稳定性、性能和资源利用率的关键。生产环境中的节点资源管理需要考虑多个维度,包括节点自身的健康状态、为系统组件预留资源、防止资源耗尽的机制以及如何精确地为容器分配和限制资源。本章将深入探讨这些方面。

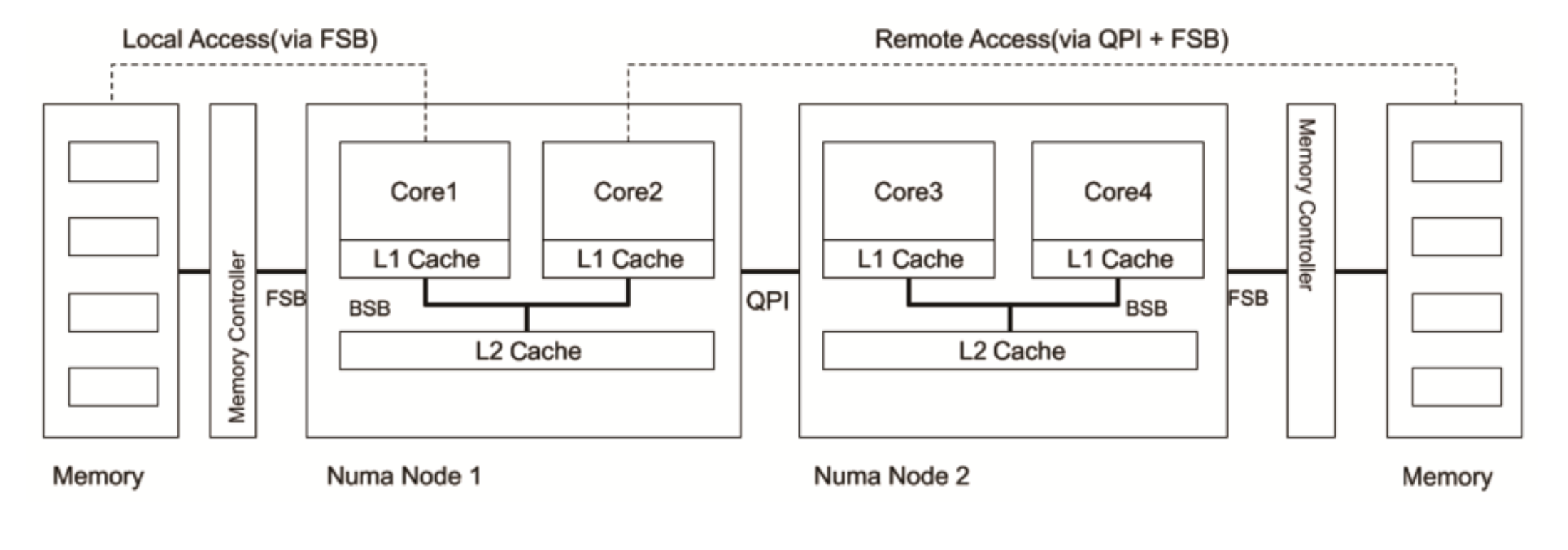

NUMA Node (Non-Uniform Memory Access)

在现代多处理器服务器架构中,NUMA (Non-Uniform Memory Access) 是一个重要的内存设计。其核心思想是,处理器访问本地内存(直接连接到该处理器的内存)的速度要快于访问远程内存(连接到其他处理器的内存)。如下图所示,一个系统可能包含多个 NUMA Node,每个 Node 包含若干 CPU 核心和本地内存。

- 意义: 当一个 Pod 内的进程运行时,如果其使用的 CPU 核心和内存分布在不同的 NUMA Node 上,就会发生跨 NUMA Node 的内存访问,导致性能下降。对于需要高性能、低延迟的应用(如数据库、DPDK 应用、高性能计算),NUMA 亲和性至关重要。

- Kubernetes 处理: Kubernetes Kubelet 默认情况下并不保证 Pod 内的 CPU 和内存分配在同一个 NUMA Node 上。然而,通过 Topology Manager(Kubelet 的一个特性门控功能),可以实现更精细的资源拓扑感知调度。当设置为

single-numa-node策略时,对于 Guaranteed QoS 的 Pod,Kubelet 会尝试将所有分配的 CPU 核心和内存都限制在同一个 NUMA Node 内,从而提升性能。这通常需要与 CPU Manager (static策略) 和 Memory Manager (static策略,较新版本支持) 配合使用。

状态上报 (Status Reporting)

Kubelet 作为运行在每个节点上的代理,承担着监控节点状态并将信息汇报给 API Server 的核心职责。这些信息对于集群的调度决策和健康状况判断至关重要。

- 汇报内容:

- 节点基础信息: 包括节点的 IP 地址、主机名、操作系统类型与版本、Linux 内核版本、容器运行时(Docker/Containerd)版本、Kubelet 版本、Kube-proxy 版本等。

- 节点资源信息: 包括 CPU 总量、内存总量、HugePages 大页内存、临时存储 (Ephemeral Storage)、可用的 GPU 等硬件设备信息,以及这些资源中可以分配给 Pod 使用的部分 (Allocatable Resources)。

- 节点状态 (Conditions): Kubelet 会定期更新一系列反映节点当前状况的状态条件。这些 Conditions 是调度器(kube-scheduler)和控制器(如 Node Controller)判断节点是否可用、是否处于压力状态的关键依据。

- 常见的节点 Conditions 及其意义:

状态 (Condition Type) 状态的意义 Ready 节点是否健康并准备好接受 Pod 调度。 True表示健康,False表示不健康,Unknown表示节点控制器在一段时间内未收到 Kubelet 的心跳。MemoryPressure 节点是否存在内存资源压力。 True表示内存紧张。PIDPressure 节点上是否存在进程 ID (PID) 资源压力,即进程数量过多。 True表示 PID 紧张。DiskPressure 节点是否存在磁盘空间压力(通常指 Kubelet 使用的根分区或镜像分区)。 True表示磁盘空间紧张。NetworkUnavailable 节点的网络配置是否尚未正确设置或存在问题。 True表示网络不可用。 - 调度决策: kube-scheduler 在为 Pod 选择目标节点时,会过滤掉

Ready状态不为True的节点。同时,如果节点存在MemoryPressure、DiskPressure或PIDPressure状态,调度器默认会给节点添加相应的 Taint (污点),阻止新的 Pod(除非 Pod 能容忍这些 Taint)被调度到该节点上,这是一种保护机制,避免节点资源进一步耗尽。

Lease 对象 (Lease Objects)

在早期 Kubernetes 版本中,Kubelet 通过频繁更新其对应的 Node 对象 来向 API Server 汇报心跳,表明自身存活。然而,Node 对象通常很大,包含了大量的静态信息和状态,频繁更新会对 API Server 和 etcd 造成显著压力,尤其是在大规模集群中。

为了解决这个问题,Kubernetes 引入了 Lease 对象 (位于 coordination.k8s.io API 组)。

- 作用: Lease 对象是一种轻量级的资源,专门用于节点心跳。每个节点在

kube-node-lease命名空间下维护一个对应的 Lease 对象。Kubelet 会定期更新这个 Lease 对象的renewTime字段。 - 机制: Node Controller 会监控 Lease 对象。如果一个 Lease 对象在

nodeLeaseDurationSeconds(默认 40 秒)内没有被更新,Node Controller 就会认为该节点失联,并将节点的ReadyCondition 更新为Unknown。这大大降低了心跳机制对 API Server 和 etcd 的负载。 - 配置示例 (Lease Object YAML):

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17apiVersion: coordination.k8s.io/v1

kind: Lease

metadata:

creationTimestamp: "2021-08-19T02:50:09Z"

name: k8snode # 通常是节点名

namespace: kube-node-lease

ownerReferences:

- apiVersion: v1

kind: Node

name: k8snode

uid: 58679942-e2dd-4ead-aada-385f099d5f56

resourceVersion: "1293702"

uid: 1bf51951-b832-49da-8708-4b224b1ec3ed

spec:

holderIdentity: k8snode # 持有者标识,通常是节点名

leaseDurationSeconds: 40 # 租约持续时间

renewTime: "2021-09-08T01:34:16.489589Z" # 上次续约时间

资源预留 (Resource Reservation)

Kubernetes 节点上除了运行用户的 Pod 外,还必须运行许多支撑系统运行的基础服务。这些服务包括 操作系统本身的守护进程 (如 systemd, journald, sshd),容器运行时 (如 dockerd, containerd),以及 Kubernetes 自身的组件 (如 kubelet, kube-proxy)。

- 问题: 如果不为这些系统关键进程预留资源,当用户 Pod 消耗过多资源时,可能导致系统进程因资源不足而运行缓慢甚至崩溃,进而影响整个节点的稳定性和功能。

- 解决方案: Kubelet 提供了参数来为这些非 Pod 进程预留一部分节点资源。这些资源将从节点总资源中扣除,不会被计入可供 Pod 分配的资源 (Allocatable)。

--kube-reserved=[cpu=100m,memory=256Mi,ephemeral-storage=1Gi,pid=1000]: 为 Kubernetes 系统组件 (kubelet, kube-proxy, 容器运行时等) 预留资源。--system-reserved=[cpu=100m,memory=256Mi,ephemeral-storage=1Gi,pid=1000]: 为操作系统级别的系统守护进程 (systemd, journald, sshd 等) 预留资源。--reserved-cpus=0,1: (CPU Manager static 策略下)显式保留某些物理 CPU 核心,不用于 Pod 分配,专门给系统或 Kubelet 进程使用。

- 配置: 这些参数通常在 Kubelet 的启动配置文件 (如

/etc/kubernetes/kubelet.conf或 systemd service unit 文件) 中设置。合理的预留值需要根据节点的实际负载和运行的系统服务来确定,通常需要进行测试和调整。

Capacity 与 Allocatable

理解节点的 Capacity (总容量) 和 Allocatable (可分配容量) 对于资源管理和调度至关重要。

Capacity: 指 Kubelet 检测到的节点硬件资源总量。

- CPU: 通常来源于 Linux

/proc/cpuinfo文件,表示逻辑 CPU 核心数。 - Memory: 通常来源于 Linux

/proc/meminfo文件,表示节点总物理内存。 - Ephemeral Storage: 指节点根分区 (

/) 或者 Kubelet 配置的用于存储 Pod 日志、emptyDir卷等的临时存储分区的总大小。

- CPU: 通常来源于 Linux

Allocatable: 指节点上实际可供用户 Pod 申请和使用的资源量。它是通过从 Capacity 中减去为系统预留的资源以及 Kubelet 驱逐阈值所保留的资源得到的。

Allocatable = Capacity - KubeReserved - SystemReserved - Eviction Thresholds调度依据: kube-scheduler 只关心节点的 Allocatable 资源。当调度 Pod 时,它会检查节点的 Allocatable 资源是否满足 Pod 的

requests。查看: 可以通过

kubectl describe node <node-name>命令查看节点的 Capacity 和 Allocatable 信息。1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15# 示例输出片段

Capacity:

cpu: 24

ephemeral-storage: 205838Mi

hugepages-1Gi: 0

hugepages-2Mi: 0

memory: 179504088Ki # 约 171 GiB

pods: 110

Allocatable:

cpu: 24

ephemeral-storage: 205838Mi # 示例中未配置预留或驱逐阈值

hugepages-1Gi: 0

hugepages-2Mi: 0

memory: 177304536Ki # 约 169 GiB (Capacity - 预留/驱逐)

pods: 110

节点磁盘管理 (Node Disk Management)

Kubelet 会监控节点上与 Pod 运行相关的两个主要文件系统(如果存在的话),以防止磁盘耗尽导致的问题。

nodefs: 通常指包含 Kubelet 工作目录(默认为/var/lib/kubelet)的文件系统,也可能是节点的根文件系统 (/)。这个分区用于存储 Pod 的emptyDir卷、容器日志、镜像层(如果imagefs不独立)、以及 Kubelet 自身的一些数据。imagefs: (可选)指容器运行时(如 Docker, Containerd)专门用于存储容器镜像和容器可写层 (writable layers) 的文件系统。如果配置了独立的imagefs,它可以减轻nodefs的压力。如果未配置,镜像和可写层通常会存储在nodefs上(例如 Docker 默认的/var/lib/docker可能与/var/lib/kubelet在同一分区)。

Kubelet 会监控这两个文件系统的可用空间和 inode 数量,并在资源紧张时触发 DiskPressure 状态和可能的驱逐操作。

驱逐管理 (Eviction Management)

驱逐 (Eviction) 是 Kubelet 在节点资源不足时,为了保证节点稳定性而主动停止(驱逐)一个或多个 Pod 的过程。这是 Kubernetes 自愈能力 的体现,防止节点因资源耗尽而完全崩溃。

- 触发: 当节点的可用内存、磁盘空间、可用 inode 或可用 PID 低于 Kubelet 配置的驱逐阈值 (Eviction Thresholds) 时,驱逐机制会被触发。

- 行为:

- Kubelet 不会直接删除 Pod 对象。它会终止 Pod 内的容器进程。

- 被驱逐的 Pod 的

status.phase会被标记为Failed。 - Pod 的

status.reason会被设置为Evicted。 - Pod 的

status.message会记录被驱逐的具体原因(例如 “Node tenia disk pressure: …”)。

- 重要性: 驱逐是一种 防御机制,旨在牺牲部分 Pod 以保证节点及其上运行的其他关键 Pod 和系统服务的存活。

资源可用额监控 (Available Resource Monitoring)

Kubelet 需要持续监控节点的可用资源,以便及时发现资源压力并做出响应(如设置 Condition 或触发驱逐)。

- 数据来源: Kubelet 内部集成了 cAdvisor (Container Advisor) 组件,用于收集节点和容器的资源使用情况。

- 监控指标: Kubelet 主要关注不可压缩资源 (Incompressible Resources) 的可用量,因为这些资源的耗尽会直接导致系统或应用失败。CPU 是可压缩资源,CPU 繁忙通常只会导致性能下降,一般不直接触发驱逐(除非配置了特定策略)。

memory.available: 节点当前可用的内存量 (通常基于/proc/meminfo中的MemAvailable)。nodefs.available:nodefs文件系统的可用磁盘空间。nodefs.inodesFree:nodefs文件系统的可用 inode 数量。imagefs.available: (如果存在)imagefs文件系统的可用磁盘空间。imagefs.inodesFree: (如果存在)imagefs文件系统的可用 inode 数量。

- 检查周期: Kubelet 会定期(默认 10 秒)检查这些指标。

驱逐策略 (Eviction Policy)

Kubelet 根据预先配置的驱逐策略来决定何时以及如何驱逐 Pod。

- 驱逐阈值 (Eviction Thresholds): 定义了触发驱逐的资源条件。阈值可以是绝对值(如

memory.available<100Mi)或百分比(如nodefs.available<10%)。- 硬驱逐 (Hard Eviction): 当资源可用量低于硬驱逐阈值时,Kubelet 立即 开始驱逐 Pod,没有宽限期 (Grace Period)。这是为了尽快回收资源,防止节点崩溃。

- 配置示例:

--eviction-hard=memory.available<100Mi,nodefs.available<5%,nodefs.inodesFree<5%

- 配置示例:

- 软驱逐 (Soft Eviction): 当资源可用量低于软驱逐阈值,并且持续时间超过了指定的宽限期 (Grace Period) 后,Kubelet 才开始驱逐 Pod。这提供了一个缓冲期,让系统或 Pod 有机会自行恢复或被优雅地移除。

- 配置示例:

--eviction-soft=memory.available<200Mi,nodefs.available<10% - 宽限期配置:

--eviction-soft-grace-period=memory.available=1m30s,nodefs.available=5m(指定特定信号的宽限期) - Pod 终止宽限期: 软驱逐还会考虑 Pod 自身的

terminationGracePeriodSeconds,取两者中的较小值。

- 配置示例:

- 硬驱逐 (Hard Eviction): 当资源可用量低于硬驱逐阈值时,Kubelet 立即 开始驱逐 Pod,没有宽限期 (Grace Period)。这是为了尽快回收资源,防止节点崩溃。

- 最小回收量 (

evictionMinimumReclaim): 可以配置 Kubelet 在每次驱逐操作后尝试回收的最小资源量,以避免因阈值波动导致过于频繁的小规模驱逐。- 配置示例:

--eviction-minimum-reclaim=memory.available=0Mi,nodefs.available=500Mi,imagefs.available=2Gi

- 配置示例:

- 驱逐策略表:

Kubelet 参数 分类 驱逐方式 evictionSoft软驱逐 当检测到当前资源达到软驱逐的阈值时,并不会立即启动驱逐操作,而是要等待一个 宽限期 (Grace Period)。这个宽限期选取 evictionSoftGracePeriod和 Pod 指定的terminationGracePeriodSeconds中较小的值。evictionHard硬驱逐 没有宽限期,一旦检测到满足硬驱逐的条件,就直接中止 Pod 来释放资源。

基于内存压力的驱逐 (Eviction based on Memory Pressure)

当 memory.available 低于设定的驱逐阈值(默认硬驱逐是 memory.available<100Mi)时:

- 设置 Condition: Kubelet 会将节点的

MemoryPressureCondition 设置为True。 - 调度器反应: 调度器会避免向该节点调度新的 BestEffort Pod(通过 Taint)。

- 启动驱逐: Kubelet 开始驱逐 Pod 以回收内存。

- 驱逐顺序:

- (候选): 首先判断 Pod 的内存使用量是否超出了其

requests。超出请求的 Pod 成为主要的驱逐候选目标。如果所有 Pod 都在其请求范围内,那么所有 Pod 都可能被驱逐。 - (优先级): 按照 Pod 的 服务质量 (QoS) 等级 和 运行时优先级 (Priority) 进行排序。优先级最低的先被驱逐:

- BestEffort QoS 的 Pod (没有设置 requests 和 limits)。

- Burstable QoS 的 Pod,且内存使用量超出了其

requests。 - Guaranteed QoS 的 Pod,以及内存使用量未超出

requests的 Burstable Pod(理论上不应发生,除非系统预留不足或计算错误,但在极端情况下可能被驱逐)。

- (内存使用量): 在相同优先级/QoS 等级内,当前内存使用量超出其

requests值. 最多. 的 Pod 会被优先驱逐。

- (候选): 首先判断 Pod 的内存使用量是否超出了其

基于磁盘压力的驱逐 (Eviction based on Disk Pressure)

当 nodefs 或 imagefs 的可用空间或 inode 低于设定的驱逐阈值时:

- 设置 Condition: Kubelet 会将节点的

DiskPressureCondition 设置为True。 - 调度器反应: 调度器会避免向该节点调度新的 Pod(通过 Taint)。

- 启动驱逐/清理: Kubelet 开始回收磁盘空间。

- 回收行为:

- 第一阶段:清理容器和镜像 (如果适用)

- 有独立

imagefs分区:- Kubelet 首先删除已退出 (dead) 的容器 (清理

nodefs上的日志和可写层残留)。 - 然后 Kubelet 删除未被使用的镜像 (清理

imagefs)。

- Kubelet 首先删除已退出 (dead) 的容器 (清理

- 无独立

imagefs分区 (共享nodefs):- Kubelet 同时删除已退出的容器和未被使用的镜像。

- 有独立

- 第二阶段:驱逐运行中的 Pod (如果第一阶段后仍满足驱逐条件)

- (候选): 判断 Pod 的本地临时存储 (ephemeral-storage) 使用量是否超出了其

requests。超出请求的 Pod 成为主要驱逐候选目标。 - (优先级): 同样按照 Pod 的 QoS 等级和运行时优先级排序(BestEffort -> Burstable -> Guaranteed)。

- (磁盘使用量): 在相同优先级/QoS 等级内,当前本地临时存储使用量超出其

requests值最多的 Pod 会被优先驱逐。

- (候选): 判断 Pod 的本地临时存储 (ephemeral-storage) 使用量是否超出了其

- 第一阶段:清理容器和镜像 (如果适用)

容器和资源配置 (Cgroup)

Kubernetes 使用 Linux Cgroups (Control Groups) 来限制和隔离 Pod 及容器的资源使用。Kubelet 会根据 Pod 的 QoS (Quality of Service) Class 将 Pod 组织在不同的 Cgroup 层级下。

- QoS Classes:

- Guaranteed: Pod 中所有容器都必须同时设置了 CPU 和 Memory 的

requests和limits,并且requests值必须等于limits值。 - Burstable: Pod 中至少有一个容器设置了 CPU 或 Memory 的

requests,但不满足 Guaranteed 的条件(例如requests<limits,或只有部分容器设置了资源)。 - BestEffort: Pod 中所有容器都没有设置 CPU 或 Memory 的

requests和limits。

- Guaranteed: Pod 中所有容器都必须同时设置了 CPU 和 Memory 的

- Cgroup Hierarchy (示例 for CPU): Kubelet 通常会在

/sys/fs/cgroup/cpu/kubepods.slice/(或其他配置的 Cgroup Root 下) 创建层级结构:kubepods-besteffort.slice: 用于 BestEffort Pod。kubepods-burstable.slice: 用于 Burstable Pod。kubepods-pod<PodUID>.slice: 每个 Guaranteed 和 Burstable Pod 拥有自己的 Cgroup Slice。docker-<ContainerID>.scope(或crio-...): 每个容器在 Pod 的 Slice 下有自己的 Cgroup Scope。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13/sys/fs/cgroup/cpu

└── kubepods.slice

├── kubepods-besteffort.slice

│ └── kubepods-pod<PodUID_A>.slice

│ ├── docker-<ContainerID_A1>.scope

│ └── docker-<ContainerID_A2>.scope

├── kubepods-burstable.slice

│ └── kubepods-pod<PodUID_B>.slice

│ ├── docker-<ContainerID_B1>.scope

│ └── docker-<ContainerID_B2>.scope

└── kubepods-pod<PodUID_C>.slice # Guaranteed Pod directly under kubepods

├── docker-<ContainerID_C1>.scope

└── docker-<ContainerID_C2>.scope(注意: 实际层级可能因 Kubelet Cgroup driver (systemd/cgroupfs) 和版本略有不同,上图为简化示意)

- Cgroup Hierarchy (示例 for Memory): 内存 Cgroup 结构类似。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13/sys/fs/cgroup/memory

└── kubepods.slice

├── kubepods-besteffort.slice

│ └── kubepods-pod<PodUID_A>.slice

│ ├── docker-<ContainerID_A1>.scope

│ └── docker-<ContainerID_A2>.scope

├── kubepods-burstable.slice

│ └── kubepods-pod<PodUID_B>.slice

│ ├── docker-<ContainerID_B1>.scope

│ └── docker-<ContainerID_B2>.scope

└── kubepods-pod<PodUID_C>.slice

├── docker-<ContainerID_C1>.scope

└── docker-<ContainerID_C2>.scope

CPU CGroup 配置

Kubelet 会将 Pod Spec 中定义的 CPU requests 和 limits 转换为对应的 Cgroup 参数。

| CGroup 类型 | 参数 | QoS 类型 | 值 (示例) | 说明 |

|---|---|---|---|---|

| 容器的 CGroup | cpu.shares |

BestEffort | 2 |

权重最低,在 CPU 资源竞争时获得最少时间片。 |

| Burstable | requests.cpu * 1024 (转换为 millicores * 1.024,近似等比) |

权重根据 requests 按比例分配。requests 越高,权重越大。 |

||

| Guaranteed | requests.cpu * 1024 |

同 Burstable,权重根据 requests (等于 limits) 分配。 |

||

cpu.cfs_quota_us |

BestEffort | -1 |

-1 表示无限制,容器可以使用节点空闲的 CPU 资源,但权重最低。 |

|

| Burstable | limits.cpu * 100000 (假定 period=100ms) |

在每个调度周期 (cfs_period_us, 通常 100ms) 内,最多使用 limits.cpu 对应的 CPU 时间。如果未设置 limit,则为 -1 (无限制)。 |

||

| Guaranteed | limits.cpu * 100000 |

同 Burstable,严格限制 CPU 使用不超过 limits.cpu。 |

||

| Pod 的 CGroup | cpu.shares |

BestEffort | 2 |

Pod 整体权重最低。 |

| Burstable | Pod 所有容器 (requests.cpu * 1024) 之和 |

Pod 整体权重是其下所有容器 requests 对应权重之和。 |

||

| Guaranteed | Pod 所有容器 (requests.cpu * 1024) 之和 |

同 Burstable。 | ||

cpu.cfs_quota_us |

BestEffort | -1 |

Pod 整体无 CPU 硬限制。 | |

| Burstable | Pod 所有容器 (limits.cpu * 100000) 之和 (如果容器设置了 limit) |

Pod 整体的 CPU 硬限制是其下所有设置了 limits 的容器的 CPU limit 之和。 |

||

| Guaranteed | Pod 所有容器 (limits.cpu * 100000) 之和 |

Pod 整体严格限制 CPU 使用,等于其下所有容器的 limit 之和。 |

内存 CGroup 配置

Kubelet 会将 Pod Spec 中定义的 Memory limits 转换为内存 Cgroup 的 memory.limit_in_bytes 参数。Memory requests 主要用于调度和计算 oom_score_adj,不直接设置 Cgroup 参数(但 Memory Manager 静态策略下会利用 request)。

| CGroup 类型 | 参数 | QoS 类型 | 值 (示例) | 说明 |

|---|---|---|---|---|

| 容器的 CGroup | memory.limit_in_bytes |

BestEffort | 9223372036854771712 (非常大的值, 约等于无限制) |

BestEffort 容器没有内存硬限制,但内存压力大时最先被 OOM Kill。 |

| Burstable | limits.memory (转换为 bytes) |

如果设置了 limits.memory,则容器内存使用不能超过此值。如果未设置,则同 BestEffort。 |

||

| Guaranteed | limits.memory (转换为 bytes) |

严格限制内存使用不超过 limits.memory (等于 requests.memory)。 |

||

| Pod 的 CGroup | memory.limit_in_bytes |

BestEffort | 9223372036854771712 |

Pod 整体没有内存硬限制。 |

| Burstable | 所有设置了 limits.memory 的容器的 limits.memory (转换为 bytes) 之和 |

Pod 整体的内存硬限制是其下所有设置了 limits 的容器的 limit 之和。 |

||

| Guaranteed | 所有容器的 limits.memory (转换为 bytes) 之和 |

Pod 整体严格限制内存使用,等于其下所有容器的 limit 之和。 |

OOM Killer 行为 (Out Of Memory Killer)

当节点内存严重不足时,Linux 内核的 OOM Killer 会介入,选择一个或多个进程杀死以释放内存。Kubernetes 通过设置 Cgroup 和调整进程的 oom_score_adj 值来影响 OOM Killer 的决策,以保护更重要的 Pod。

oom_score: 内核为每个进程计算一个oom_score(0-1000)。分数越高,越容易被 OOM Killer 选中。分数主要基于进程使用的物理内存占系统总内存的百分比。oom_score_adj: Kubelet 可以为容器内的进程设置oom_score_adj值 (-1000 到 1000)。这个值会调整内核计算出的oom_score。-1000: 完全禁止 OOM Killer 杀死该进程。1000: 使进程非常容易被 OOM Killer 杀死。

计算逻辑: 进程的最终 OOM 评分大致为

(内存使用百分比 * 10) + oom_score_adj(简化)。Kubernetes QoS 与

oom_score_adj: Kubelet 根据 Pod 的 QoS 类型和内存requests来设置容器进程的oom_score_adj:Pod QoS 类型 oom_score_adj说明 Guaranteed -998非常不容易被 OOM Kill,受到最高保护。Kubelet 自身和其他关键系统进程通常有更低的 oom_score_adj(如 -999)。BestEffort 1000最容易被 OOM Kill,在内存不足时最先被牺牲。 Burstable min(max(2, 1000 - (1000 * memoryRequestBytes) / machineMemoryCapacityBytes), 999)动态计算,介于 2 和 999 之间。内存 requests越接近节点总内存,oom_score_adj越低,保护程度越高;requests越小,越容易被 OOM Kill。

日志管理 (Log Management)

节点上系统服务和容器产生的大量日志如果不加管理,会迅速耗尽磁盘空间,触发 DiskPressure 甚至导致节点不可用。

- 系统日志: 节点操作系统层面的日志(如 systemd journal, /var/log/),需要配置

logrotate或类似的工具进行*定期轮转 (rotate) 和 清理 (clean)。- 配置: 编辑

/etc/logrotate.conf或/etc/logrotate.d/下的配置文件,设置轮转周期(daily, weekly)、保留文件数 (rotate N)、大小限制 (size M)、压缩 (compress) 等。 - 注意:

logrotate的执行周期(通常是 cron 任务)不能过长,否则可能在周期到来前磁盘就被写满;也不能过短,以免过于频繁地操作影响性能。需要合理配置触发条件(如大小和时间结合)。

- 配置: 编辑

- 容器日志:

- Docker/Containerd: 容器运行时本身通常提供日志驱动 (logging driver),如

json-file,可以配置每个容器日志文件的最大大小 (max-size) 和 最大文件数 (max-file)。容器运行时会在写入前检查大小并执行轮转。这是推荐的方式。- Docker 配置示例 (

/etc/docker/daemon.json):1

2

3

4

5

6

7{

"log-driver": "json-file",

"log-opts": {

"max-size": "100m",

"max-file": "3"

}

}

- Docker 配置示例 (

- Kubelet: Kubelet 也可以管理容器日志(主要是通过定期运行

du检查大小)。可以通过 Kubelet 参数--container-log-max-size和--container-log-max-files来设置全局默认值(但优先级低于运行时自身的配置)。

- Docker/Containerd: 容器运行时本身通常提供日志驱动 (logging driver),如

Docker 卷管理 (Docker Volume Management - Legacy Context)

- Dockerfile

VOLUME指令: 在 Dockerfile 中使用VOLUME指令会创建一个由 Docker 管理的卷。在 Kubernetes 环境中,这种卷的管理和生命周期与 Kubernetes 的 Volume 机制不兼容,强烈建议不要在用于 Kubernetes 的镜像的 Dockerfile 中使用VOLUME指令。应使用 Kubernetes 的 Volume 类型(如emptyDir,hostPath,persistentVolumeClaim)来管理数据。 - 容器可写层与

emptyDir: 如果容器向其可写层 (writable layer) 或挂载的emptyDir卷大量写入数据,会消耗节点上的临时存储 (nodefs)。这可能导致磁盘 I/O 过高,影响节点上其他 Pod 和系统进程的性能,并可能触发DiskPressure和驱逐。 - I/O 限制: Docker 和 Containerd 运行时都基于 Cgroup v1 (在许多环境中仍然是主流) 对块设备 I/O 的限制支持有限,特别是对缓冲 I/O (Buffered I/O) 的支持不佳。虽然可以限制直接 I/O (Direct I/O),但大多数应用使用缓冲 I/O。这意味着很难精确地限制 Pod 的磁盘 I/O 速率。Cgroup v2 提供了更好的 I/O 控制能力,但需要操作系统和 Kubelet 配置 Cgroup v2 支持。对于有特殊 I/O 性能或隔离需求的场景,建议使用独立的物理卷或网络存储卷 (PersistentVolume),而不是依赖共享的节点临时存储。

网络资源 (Network Resources)

默认情况下,Kubernetes 不对 Pod 的网络带宽进行限制。但是,可以通过 CNI (Container Network Interface) 插件 来实现带宽控制。

- 机制: 支持带宽限制的 CNI 插件(如 Calico, Cilium, 或社区的

bandwidth插件)通常利用 Linux Traffic Control (TC) 子系统来实现。TC 允许在网络接口上配置队列规则 (qdisc) 和 过滤器 (filter) 来整形 (shape) 或管制 (police) 流量。 - 配置: 可以通过在 Pod 的 annotations (注解) 中添加特定字段来声明期望的带宽限制。社区

bandwidth插件使用的注解是:kubernetes.io/ingress-bandwidth: Pod 的入向带宽限制。kubernetes.io/egress-bandwidth: Pod 的出向带宽限制。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11apiVersion: v1

kind: Pod

metadata:

name: nginx-bw-limited

annotations:

kubernetes.io/ingress-bandwidth: 10M # 限制入向带宽为 10 Mbps

kubernetes.io/egress-bandwidth: 20M # 限制出向带宽为 20 Mbps

spec:

containers:

- name: nginx

image: nginx - 注意: 具体的注解和支持情况取决于所使用的 CNI 插件。需要查阅 CNI 插件的文档。

进程数 (Process Count / PIDs)

节点上的可用 PID (Process ID) 数量是有限的(由内核参数 kernel.pid_max 决定,通常在 /proc/sys/kernel/pid_max 查看)。如果节点上的总进程数(包括系统进程和所有 Pod 内的进程)过多,耗尽了 PID 资源,将无法创建新的进程,导致节点功能异常。

- 限制:

- Kubelet 默认不限制单个 Pod 可以创建的子进程数量。

- 可以通过 Kubelet 启动参数

--pod-max-pids来限制每个 Pod 内可以运行的总 PID 数量。这是一个重要的稳定性保障措施,防止 “PID 泄漏” 或 “fork bomb” 类型的应用耗尽节点 PID 资源。 - 可以通过 Kubelet 参数

--system-reserved-pids和--kube-reserved-pids(如果支持)为系统和 Kubernetes 组件预留一部分 PID,确保它们在 PID 紧张时仍能正常工作。

- 监控与压力:

- Kubelet 会周期性地检查节点当前的 PID 使用量。

- 如果可用 PID 数量少于设定的阈值(通过

--eviction-hard或--eviction-soft配置,例如pid.available<1k),Kubelet 会将节点的PIDPressureCondition 标记为True。 - kube-scheduler 会避免将新的 Pod 调度到处于

PIDPressure状态的节点上(通过 Taint)。 - 如果达到硬驱逐阈值,Kubelet 会根据驱逐策略开始驱逐 Pod 以回收 PID 资源(通常优先驱逐 BestEffort 和 Burstable Pod)。

通过对 NUMA、状态上报、资源预留、Capacity/Allocatable、磁盘、内存、CPU、网络和 PID 等多方面的精细管理,可以显著提升 Kubernetes 生产集群的稳定性、性能和资源利用效率。

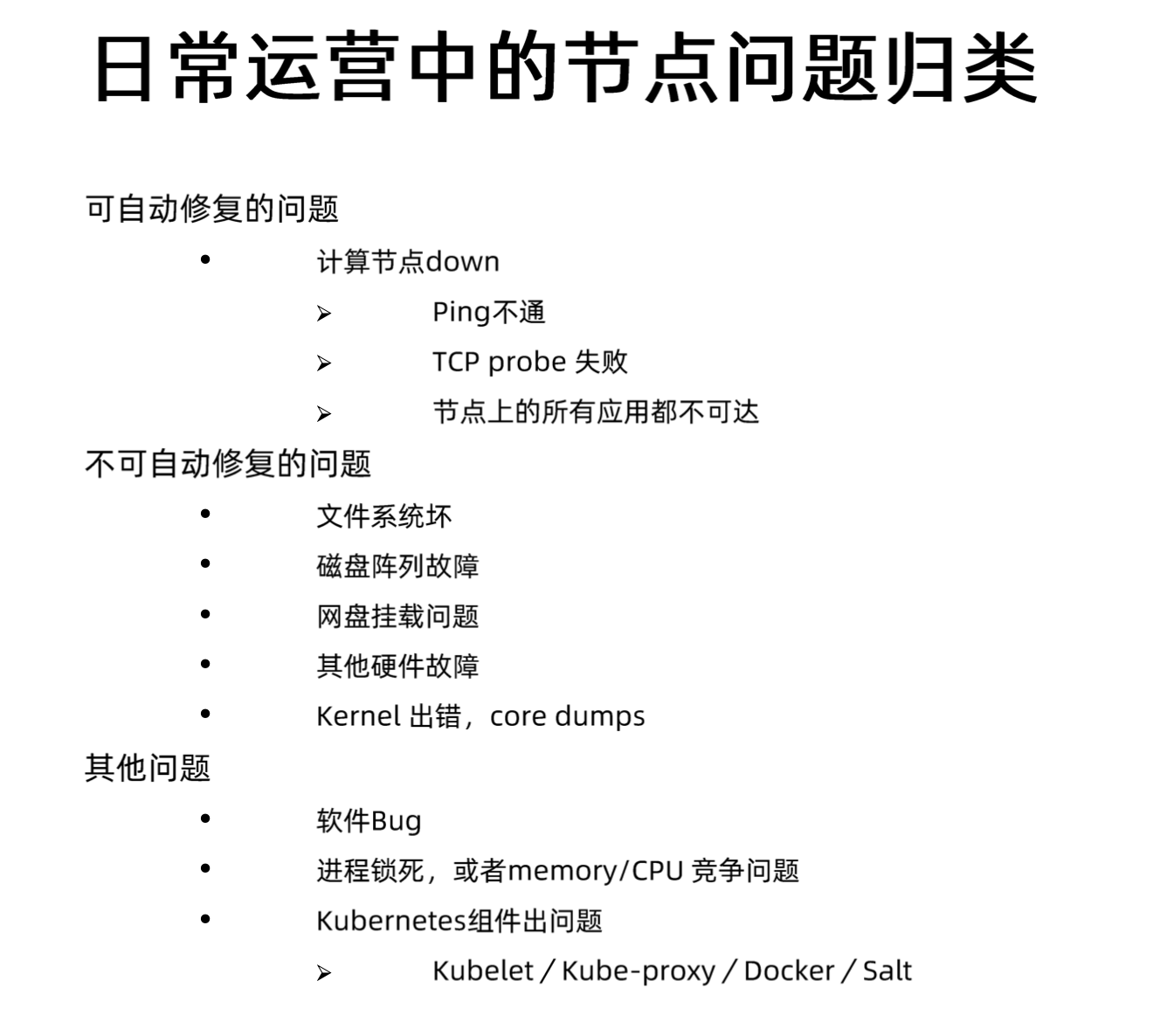

4. 节点异常检测

在 Kubernetes 集群的日常运维中,节点(Node)的健康状态是保障整个集群稳定运行和应用高可用的基石。一个节点可能因为硬件故障、内核问题、资源耗尽(内存、磁盘、PID)、网络配置错误或 Kubelet 自身异常等原因而变得不可用或状态不佳。Kubernetes 需要一套机制来及时发现这些异常节点,并根据情况采取相应的处理措施(如驱逐 Pod),这就是节点异常检测的核心目标。

Kubelet:节点状态的守卫者

每个 Kubernetes 工作节点上都运行着一个关键的代理进程:Kubelet。Kubelet 不仅负责管理本机上的 Pod 生命周期(如启动、停止容器),还承担着监控节点自身健康状况并将状态汇报给 Kubernetes API Server 的重要职责。

Kubelet 会定期收集节点的各种指标,例如 CPU 使用率、内存使用量、磁盘空间、网络连通性等。它通过与底层的 Linux 内核交互来获取这些信息,例如:

- 内存使用和压力:Kubelet 会检查

/proc/meminfo文件以及 cgroups 提供的内存统计信息,来判断节点当前的内存使用情况以及是否存在内存压力。内核的 OOM Killer (Out Of Memory Killer) 日志也是判断内存问题的重要依据。 - 磁盘使用和压力:Kubelet 会监控其管理的关键文件系统(通常是根分区

/和 Docker/containerd 使用的数据存储分区,如/var/lib/docker或/var/lib/containerd)的磁盘使用率和 inode 使用率。通过statfs系统调用获取这些信息。当可用空间低于预设的阈值时,会标记磁盘压力。 - PID 压力:Linux 内核对进程 ID(PID)的数量是有限制的(可通过

/proc/sys/kernel/pid_max查看)。如果节点上运行了过多的进程,耗尽了可用的 PID,将导致无法创建新的进程。Kubelet 会监控当前 PID 的使用情况,并与内核限制进行比较,判断是否存在 PID 压力。cgroups v1 和 v2 也提供了 PIDs 控制器来限制一个 cgroup 内可以创建的进程数。 - 网络可用性:Kubelet 会检查节点网络是否按预期配置完成。这通常依赖于 CNI (Container Network Interface) 插件是否成功初始化并配置了节点的网络,确保 Pod 可以获得 IP 地址并进行通信。如果 CNI 插件报告失败或网络路由、设备出现问题,Kubelet 会标记网络不可用。

Kubelet 将收集到的状态信息,特别是下面将要详述的 Node Conditions,定期(由 Kubelet 的启动参数 --node-status-update-frequency 控制,默认为 10 秒)通过 NodeStatus 对象上报给 API Server。

Node Conditions:节点健康状态的快照

NodeStatus 中最重要的部分是 Conditions 字段,它是一个列表,包含了描述节点当前状态的关键布尔型标志。这些 Conditions 是 Kubernetes 判断节点健康与否的主要依据。核心的 Node Conditions 包括:

Ready:这是最核心的条件。- 状态意义:表示节点是否健康并且准备好接收、运行新的 Pod。如果

Ready为True,表示 Kubelet 正常运行,网络插件正常工作,节点可以承担工作负载。如果为False或Unknown,则表示节点存在问题,Scheduler 不会将新的 Pod 调度到该节点,并且控制平面(Node Controller)可能会在宽限期后驱逐该节点上的 Pod。 - 检测原理:Kubelet 综合评估自身健康、容器运行时状态以及网络插件状态来决定

Ready条件。任何导致 Kubelet 无法正常工作或无法与容器运行时/CNI 插件通信的问题都可能导致Ready变为False。

- 状态意义:表示节点是否健康并且准备好接收、运行新的 Pod。如果

MemoryPressure:- 状态意义:表示节点是否存在内存资源压力。如果为

True,意味着节点可用内存不足,可能会影响现有 Pod 的运行,甚至触发内核的 OOM Killer。 - 检测原理:Kubelet 根据配置的**驱逐阈值(Eviction Thresholds)**来判断。例如,通过 Kubelet 启动参数

--eviction-hard=memory.available<1Gi设置硬驱逐阈值,当可用内存低于 1Gi 时,Kubelet 会将MemoryPressure标记为True,并开始尝试驱逐 Pod 以回收内存。还有软驱逐阈值 (--eviction-soft和--eviction-soft-grace-period) 提供更灵活的驱逐策略。Kubelet 通过读取 cgroups V1 的memory.usage_in_bytes和memory.limit_in_bytes,或者 cgroups V2 的memory.current和memory.max,结合/proc/meminfo来计算可用内存。

- 状态意义:表示节点是否存在内存资源压力。如果为

PIDPressure:- 状态意义:表示节点是否存在 PID 资源压力。如果为

True,意味着节点上可用 PID 数量紧张,可能无法创建新的进程,影响 Pod 甚至节点自身的稳定性。 - 检测原理:同样基于 Kubelet 配置的驱逐阈值,如

--eviction-hard=pid.available<1k。Kubelet 会检查当前已分配的 PID 数量与系统或 cgroup 限制的差值。内核参数kernel.pid_max定义了系统全局的 PID 上限,而 cgroups PIDs 控制器可以限制特定 cgroup(如 Kubelet 或 Pod)的 PID 数量。

- 状态意义:表示节点是否存在 PID 资源压力。如果为

DiskPressure:- 状态意义:表示节点是否存在磁盘空间压力。如果为

True,意味着 Kubelet 管理的关键磁盘分区(通常是nodefs- 节点根文件系统,和imagefs- 容器镜像和可写层存储文件系统)的可用空间不足。这可能导致无法写入日志、无法创建新的容器镜像层、甚至无法调度新的 Pod(如果需要写数据到这些分区)。 - 检测原理:基于 Kubelet 配置的驱逐阈值,如

--eviction-hard=nodefs.available<10%,--eviction-hard=imagefs.available<15%。Kubelet 使用statfs系统调用检查对应文件系统的可用块和总块数,以及可用 inode 和总 inode 数,来判断是否达到压力阈值。

- 状态意义:表示节点是否存在磁盘空间压力。如果为

NetworkUnavailable:- 状态意义:表示节点的网络配置是否不正确或未就绪。如果为

True,意味着该节点的网络尚未被正确配置(通常由 CNI 插件负责),Pod 可能无法获得 IP 地址或与其他 Pod/服务通信。 - 检测原理:这个条件的设置通常由网络插件自己决定。Kubelet 会提供一个接口(例如,通过特定的文件或配置状态)让网络插件告知其配置状态。如果 Kubelet 未收到网络插件已就绪的信号,或者插件明确报告了错误,Kubelet 会将此条件设置为

True。这通常只在特定的云提供商环境或网络配置场景下使用,并且需要 Kubelet 配置了相应的 cloud provider。对于大多数标准的 CNI 部署,Ready条件已经隐含了网络的基本可用性。

- 状态意义:表示节点的网络配置是否不正确或未就绪。如果为

你可以通过以下命令查看一个节点的详细状态,包括它的 Conditions:

1 | |

输出中会有一个 Conditions 的部分,清晰地展示了每个条件的状态 (True, False, Unknown)、最后一次探测到状态的时间 (lastProbeTime) 以及最后一次状态转变的时间 (lastTransitionTime) 和原因 (reason)、消息 (message)。

1 | |

Node Controller:异常节点的处理者

Kubernetes 控制平面中有一个重要的组件叫做 Node Controller(作为 kube-controller-manager 的一部分运行)。它的职责之一就是监控所有节点的状态,特别是它们的 Ready Condition 和心跳。

心跳检测:Kubelet 会定期向 API Server 发送“心跳”来表明自己还活着并且能够通信。在早期版本中,这主要是通过更新 NodeStatus 实现。为了减少 API Server 的负载,Kubernetes 引入了 Lease 对象(位于

kube-node-lease命名空间)。每个节点都有一个对应的 Lease 对象,Kubelet 会以更高的频率(由 Kubelet 参数--node-lease-duration-seconds控制,默认为 40 秒,更新频率约为其 1/4)更新这个 Lease 对象。Node Controller 会同时监视 NodeStatus 和 Lease 对象。标记节点状态:Node Controller 会根据心跳情况更新节点的

ReadyCondition 状态为Unknown。它使用--node-monitor-period(默认为 5s)检查节点状态,如果在一个时间窗口(由--node-monitor-grace-period控制,默认为 40s)内没有收到 Kubelet 的心跳(无论是 NodeStatus 更新还是 Lease 更新),Node Controller 会将该节点的ReadyCondition 标记为Unknown。污点与驱逐:当 Node Controller 检测到节点状态变为

NotReady(Ready条件为False)或Unreachable(Ready条件为Unknown超过一定时间)时,它会自动给这个节点添加相应的污点(Taints):node.kubernetes.io/not-ready: Node conditionReadyisFalse.node.kubernetes.io/unreachable: Node conditionReadyisUnknown.

这些污点会阻止新的 Pod(除非 Pod 有相应的容忍度 Toleration)被调度到该节点。更重要的是,Node Controller 在添加这些污点后,会等待一个驱逐宽限期(由kube-controller-manager的参数--pod-eviction-timeout控制,默认为 5 分钟)。如果节点在此期间恢复正常(Ready变为True),污点会被移除。如果超时后节点状态仍未恢复,Node Controller 将会触发节点上所有 Pod 的驱逐(Eviction)流程,将它们从异常节点上删除,以便 Deployment、StatefulSet 等控制器可以在健康的节点上重新创建这些 Pod,实现应用的自愈。

Node Problem Detector (NPD):更主动、更细粒度的检测

虽然 Kubelet 能够检测到一些基本的节点问题(如资源压力),但对于更深层次或特定于环境的问题(如内核死锁、硬件故障、文件系统只读、网络黑洞等),Kubelet 可能无法直接感知。为了弥补这一不足,社区开发了 Node Problem Detector (NPD)。

解决了什么问题:NPD 旨在主动发现并报告 Kubelet 可能忽略的节点级别问题。它将这些问题转化为标准的 Kubernetes API 对象(Node Conditions 或 Events),使得集群管理员和自动化系统能够更容易地监控和响应这些问题。

是什么:NPD 通常以 DaemonSet 的形式部署在集群的每个(或部分)节点上。它是一个独立于 Kubelet 的程序。

工作原理:NPD 通过监控各种系统信号源来发现问题:

- 系统日志:监控

journald、kern.log、dmesg等系统日志,通过预定义的正则表达式匹配错误或异常模式(例如,EXT4 文件系统错误、NMI watchdog 超时、硬件错误信息 MCE)。 - 系统状态文件:检查特定的系统文件或

/proc,/sys下的状态信息。 - 自定义插件/脚本:可以扩展 NPD,运行自定义的健康检查脚本来检测特定应用或硬件相关的问题。

当 NPD 检测到问题时,它会与 API Server 通信,执行以下操作之一: - 更新节点的 Condition:它可以添加自定义的 Node Condition(例如

KernelDeadlock=True,FilesystemReadOnly=True)到节点的status.conditions字段。这些自定义 Condition 可以被监控系统捕获,或者被自定义的控制器用来触发特定操作。 - 创建 Event:为节点生成一个 Kubernetes Event,详细描述发现的问题。这对于事后分析和告警非常有用。

- 系统日志:监控

配置示例:NPD 的行为通过 ConfigMap 进行配置,定义了要监控的日志源、匹配规则以及发现问题时要报告的 Condition 或 Event 模板。例如,一个规则可能配置为:当在内核日志中检测到 “kernel BUG at” 字符串时,将节点的

KernelOopsCondition 设置为True。

1 | |

通过部署和配置 NPD,运维团队可以获得比 Kubelet 默认检查更广泛、更深入的节点健康视图,从而能够更早地发现并处理潜在的节点故障,进一步提升集群的稳定性和可靠性。

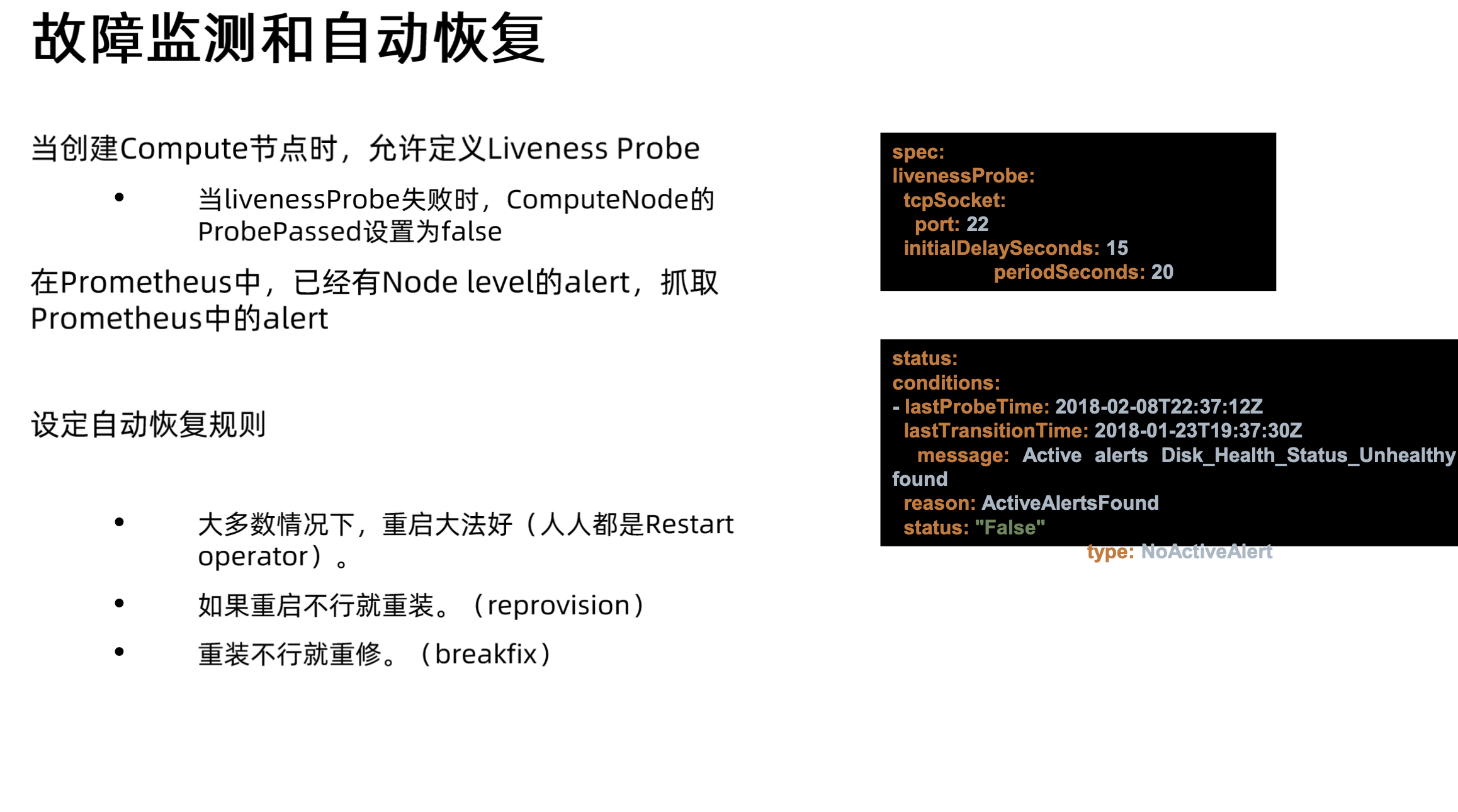

NPD 的核心职责:检测与报告

根据图片内容,NPD 的核心职责非常明确:它只负责检测节点上发生的异常事件,并将这些事件作为 Node Condition 更新到对应节点的 Node 对象状态中。这一点至关重要,意味着 NPD 本身是一个信息收集器和报告器,它不会直接干预节点的调度状态或驱逐 Pod。

NPD 上报的 Node Condition 示例:

1 | |

这个示例清晰地展示了 NPD 如何工作。它监测到了一个内核级别的事件(通过分析内核日志,例如 dmesg 或 journald),具体表现为 Docker 相关的任务(PID 20744)被阻塞超过 120 秒。NPD 将此问题归类为 KernelDeadlock 类型,并将状态设置为 True,附带了详细的内核日志信息。这些信息被更新到该节点对象的 .status.conditions 字段。

从 Linux 内核角度看,task blocked for more than X seconds 这类消息通常由内核的 RCU (Read-Copy Update) 子系统或者 watchdog 机制检测到。当一个任务长时间处于不可中断的睡眠状态(TASK_UNINTERRUPTIBLE,通常是等待 I/O 或某些锁)时,内核会打印这类警告,这往往预示着潜在的驱动程序错误、硬件问题或内核死锁。NPD 通过配置好的日志监控规则(例如,使用正则表达式匹配 /var/log/dmesg 或 journalctl -k 的输出)捕获这类关键信息。

处理 NPD 报告:需要额外的控制器

由于 NPD 自身不影响调度,为了让 Kubernetes 集群能够对 NPD 检测到的问题做出反应(例如,阻止新的 Pod 调度到故障节点),通常需要一个额外的自定义控制器(Custom Controller)。这个控制器会 监听 Node 对象的变化,特别是关注由 NPD 添加或更新的特定 Node Condition 类型(如 KernelDeadlock, FilesystemReadOnly 等)。

当控制器检测到一个节点出现了 NPD 报告的严重问题(例如 status: "True"),它会采取行动。最常见的行动是 给该节点添加 Taint(污点)。Taint 是 Kubernetes 的一种机制,用于阻止 Pod 被调度到具有不匹配 Taint 的节点上。

例如,控制器可以执行类似以下的命令来给问题节点添加一个 Taint:

1 | |

这个命令给 my-faulty-node 节点添加了一个 Taint,其 key 是 npd.kubernetes.io/problem,value 是 KernelDeadlock,effect 是 NoSchedule。这意味着,除非 Pod 明确声明了对这个 Taint 的 Toleration(容忍),否则 Kubernetes 调度器不会将新的 Pod 调度到这个节点上。这样就有效地将故障节点隔离,防止问题扩大。

从 Golang 和 Kubernetes 控制器实现的角度看,这个自定义控制器通常使用 client-go 库来 Watch Node 资源。当检测到 Node 对象的 .status.conditions 中出现需要处理的 NPD Condition 时,控制器会构造一个 Node 对象的 Patch 请求,将相应的 Taint 添加到 .spec.taints 字段中,然后通过 client-go 将更新发送给 Kubernetes API Server。

问题修复与状态清理

当节点上的底层问题(例如内核死锁解除、文件系统恢复读写)被管理员修复后,需要清理 NPD 报告的错误状态以及控制器添加的 Taint。

问题修复后,可以通过重启 NPD Pod 来清理错误事件。重启 NPD Pod 会使其重新执行初始化检查。如果此时节点问题已不存在,NPD 将不会再上报对应的 Node Condition,或者会将其状态更新为 False。随后,之前添加 Taint 的自定义控制器也应该检测到 Node Condition 的变化(问题 Condition 消失或状态变为 False),并自动移除之前添加的 Taint,从而使节点恢复正常调度。

需要注意的是,重启 NPD Pod 是一种相对直接但可能不是最优的清理方式。更理想的情况是,NPD 能够周期性地重新检查问题状态,并在问题消失时自动更新 Node Condition 的状态为 False。同样,自定义控制器也应该具备移除 Taint 的逻辑。重启 NPD 是一种确保状态刷新的有效手段,尤其是在 NPD 或控制器逻辑不够完善的情况下。

总结来说,NPD 扮演着节点健康状况的“侦察兵”角色,负责深入挖掘并报告 Kubelet 无法覆盖的底层问题。但它需要与自定义控制器(通常负责添加 Taint)协同工作,才能将这些报告转化为实际的调度决策,最终实现对故障节点的有效隔离和管理。整个流程体现了 Kubernetes 通过组合不同组件、利用声明式 API 和控制器模式来解决复杂问题的设计哲学。

5. 常⽤节点问题排查⼿段

在管理和维护 Kubernetes 集群时,快速定位并解决问题至关重要。无论是应用程序故障、调度异常还是节点本身的问题,有效的排查手段都离不开对集群内部状态的深入了解。图片中提到的两种核心方法——访问内部节点和查看日志,是日常排查工作的基础。

访问集群内部节点 (Accessing Internal Cluster Nodes)

- 创建一个支持 SSH 的 Pod:这通常意味着部署一个带有 SSH 服务端和必要工具(如

net-tools,tcpdump等)的特殊 Pod,这个 Pod 可以被调度到集群中的任意节点(或通过nodeSelector/affinity指定到特定节点)。然后,你可以通过kubectl exec进入这个 Pod,或者如果 Pod 的 SSH 端口通过 Service (如 NodePort 或 LoadBalancer) 暴露出来,你可以直接 SSH 到这个 Pod。这种方式提供了一个受控的、临时的节点环境访问入口,避免直接暴露节点 SSH。 - 通过负载均衡器转发 SSH 请求:如果需要从集群外部访问某个特定节点(或前面提到的 SSH Pod),可以通过创建一个

LoadBalancer类型的 Service,将外部流量引导至节点的 SSH 端口(通常是 22)或 SSH Pod 的服务端口。这在云环境或需要固定入口点时比较有用,但需要注意安全风险,务必配置严格的网络策略和认证。

实践考量与安全

虽然直接 SSH 到生产环境的 K8s Worker Node 是最直接的方式,但这通常不被推荐,因为它破坏了基础设施即代码和不可变基础设施的原则,且有安全风险。创建临时的调试 Pod 是更符合云原生理念的方法。例如,可以使用 kubectl debug 命令(较新版本 K8s 提供)快速在节点上启动一个具有特权和访问节点文件系统的 Pod。

1 | |

然后通过 kubectl exec -it debug-pod -- bash 进入该 Pod 进行操作。

查看 Systemd 管理的服务日志 (Viewing Logs for Services Managed by Systemd)

在许多 Linux 发行版中,K8s 的核心节点组件(如 kubelet、容器运行时 containerd 或 dockerd)通常由 systemd 管理。它们的日志会被 systemd-journald 服务捕获并存储在 systemd journal 中。

原理:systemd-journald 是一个系统服务,它从内核、系统服务(包括 systemd 启动的服务)、syslog 等多个来源收集日志,并以结构化的二进制格式存储。journalctl 是查询这些日志的命令行工具。

命令示例与解析:

journalctl -u kubelet: 查看kubelet服务的所有日志。-u(unit) 参数指定要查询的systemd单元。kubelet是运行在每个 Node 上的关键代理,负责管理 Pod 的生命周期,因此其日志对于排查 Pod 相关问题至关重要。journalctl -f -u kubelet: 实时跟踪(tail)kubelet的最新日志。-f(follow) 类似于tail -f。journalctl -u kubelet -S "2019-08-26 15:00:00": 查看从指定时间点 (--since,-S) 开始的kubelet日志。对于分析特定时间段内发生的问题非常有用。journalctl -afu kubelet: 结合-a(show all, 显示所有字段,即使包含不可打印字符或过长),-f(follow) 和-u kubelet,提供详细的实时日志流。

配置示例:通常无需特殊配置,journalctl 直接可用。若要调整 journald 的存储策略(如持久化存储、大小限制),可编辑 /etc/systemd/journald.conf。

查看容器日志 (Viewing Container Logs)

容器化应用的最佳实践是将日志输出到标准输出 (stdout) 和标准错误 (stderr)。Kubernetes 会自动捕获这些输出流,并通过 kubectl logs 命令提供访问。

原理:容器运行时(如 Docker 或 containerd)负责捕获容器的 stdout 和 stderr 输出,并将它们存储在节点上的特定位置(通常是 /var/log/pods/... 或由运行时管理的日志驱动程序处理)。当执行 kubectl logs 时,请求会通过 API Server 转发给目标 Pod 所在节点的 Kubelet,Kubelet 再从容器运行时获取相应的日志数据并返回给用户。

命令示例与解析:

kubectl logs <podname>: 获取指定 Pod 中第一个容器的日志。如果 Pod 只有一个容器,这是最常用的命令。kubectl logs -c <containername> <podname>: 当一个 Pod 包含多个容器时(例如,应用容器 + sidecar 容器),必须使用-c参数指定要查看哪个容器的日志。这是排查多容器 Pod 问题时的关键。kubectl logs -f <podname>或kubectl logs -f -c <containername> <podname>: 实时跟踪指定容器的日志流。-f(follow) 非常适合观察正在运行的应用的行为或调试实时问题。kubectl logs --all-containers <podname>: 获取 Pod 内所有容器的日志。注意,这会将所有容器的日志混合在一起输出,可能较难阅读,但有时可用于快速概览。kubectl logs <podname> --previous: 获取 Pod 中上一个已终止的容器实例的日志。这对于诊断反复崩溃重启 (CrashLoopBackOff) 的 Pod 至关重要,因为当前运行的容器可能刚启动,日志很少,而错误信息在上次崩溃的容器日志中。

Golang 与日志:在 Golang 后端开发中,推荐使用标准库 log 或更强大的第三方库(如 logrus, zap)将日志直接输出到 os.Stdout 或 os.Stderr,这样就能无缝对接 K8s 的日志收集机制。避免将日志写入容器内的文件,除非有特殊理由。

1 | |

查看重定向到文件的容器日志 (Viewing Container Logs Redirected to Files)

有时,应用程序(特别是遗留系统或某些第三方软件)可能被配置为将日志写入容器内的文件,而不是 stdout/stderr。

原理:kubectl logs 无法直接读取这些文件。此时需要使用 kubectl exec 命令在容器内部执行命令来查看文件内容。kubectl exec 通过 API Server -> Kubelet -> 容器运行时 的路径,在目标容器的命名空间内启动一个指定的进程(如 sh, bash, cat, tail)。

命令示例与解析:

kubectl exec -it <podname> -- tail -f /path/to/log/file: 在指定 Pod 的默认容器内(或用-c <containername>指定容器)执行tail -f命令,实时查看位于/path/to/log/file的日志文件。-i(stdin): 保持标准输入打开。-t(tty): 分配一个伪终端。对于交互式 shell (bash,sh) 是必需的,对于tail -f也是常用的。--: 分隔符,用于区分kubectl的参数和要在容器内执行的命令及其参数。

配置示例:无需特殊配置 kubectl,但需要知道日志文件在容器内的确切路径。

总结

掌握节点访问技术和熟练运用日志查看命令是 K8s 问题排查的基础技能。理解这些命令背后的原理(如 systemd journal, stdout/stderr 捕获, kubectl 与 K8s 各组件的交互流程)能帮助你更有效地定位问题。在实践中,通常会结合 kubectl describe pod <podname>, kubectl get events --sort-by='.lastTimestamp', 以及监控系统(如 Prometheus + Grafana)的信息,形成一个完整的排查视图。

6. 基于 extendedresource 扩展节点资源

在 Kubernetes 集群中,计算资源的管理是核心功能之一。除了内建的 CPU 和 Memory 资源外,Kubernetes 提供了一种 扩展资源(Extended Resources) 的机制,允许集群管理员和开发者定义、通告和使用节点级别的、非内建的特殊资源。这极大地增强了 Kubernetes 在异构硬件和特定场景下的调度与管理能力。

解决的问题与应用场景

标准的 CPU 和 Memory 资源无法满足所有调度需求。例如:

- 特殊硬件调度:需要将 Pod 调度到配备了特定硬件(如 NVIDIA GPU、FPGA、高性能网卡(SmartNICs)、加密卡等)的节点上。

- 逻辑资源或配额:管理一些并非物理硬件但需要按节点或集群进行计数的资源,例如软件许可证、特定服务的并发连接数、或者是像图中示例的

reclaimed-cpu这样的自定义逻辑资源。 - 精细化资源隔离:为特定类型的负载确保独占或定量的特殊资源访问。

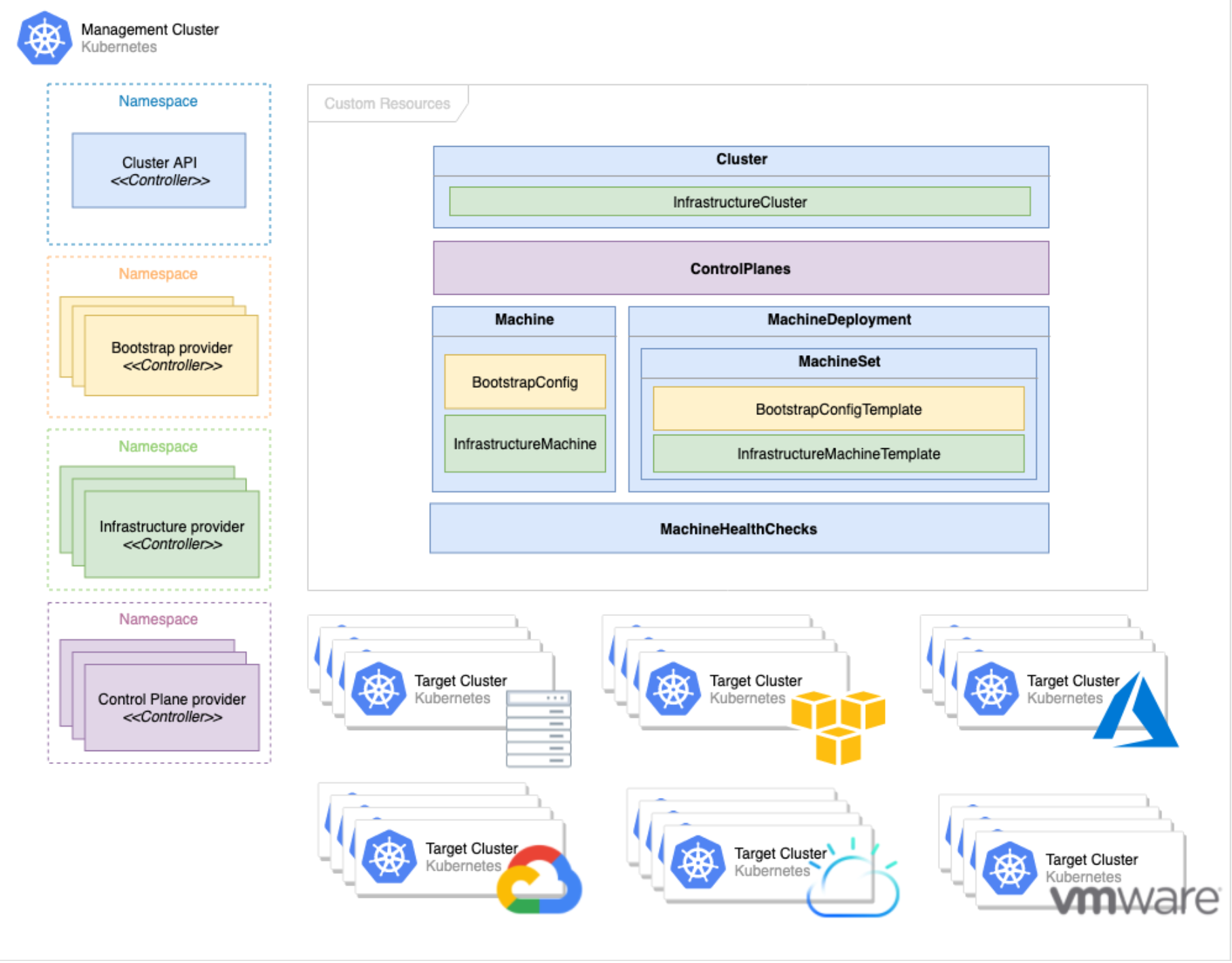

Extended Resources 解决了 Kubernetes 原生资源模型无法描述这些特殊节点能力的问题,使得调度器能够基于这些自定义资源约束来放置 Pod。

扩展资源的定义与通告

扩展资源必须遵循 domain/resource-name 的命名格式(kubernetes.io 域为 Kubernetes 核心组件保留)。有两种主要方式在节点上通告扩展资源:

设备插件(Device Plugins):

- 这是管理特定硬件设备(如 GPU、FPGA、SR-IOV VFs 等)的标准方式。

- Device Plugin 是一个运行在节点上的独立进程(通常是 DaemonSet),负责:

- 发现节点上的特定硬件设备。

- 向 Kubelet 注册,并汇报可用设备资源及其健康状况。Device Plugin 通过 gRPC 与 Kubelet 的 Device Manager 进行通信(监听在

/var/lib/kubelet/device-plugins/kubelet.sock)。 - 分配设备给请求资源的容器。

- 当 Device Plugin 向 Kubelet 注册并汇报资源后,Kubelet 会自动更新该 Node 对象的

.status.capacity和.status.allocatable字段,将这些设备资源(例如nvidia.com/gpu: 2)通告给 API Server。kube-scheduler 后续会读取这些信息进行调度决策。

节点级扩展资源(Operator Managed):

对于非硬件或者不由 Device Plugin 管理的资源(例如图中

cncamp.com/reclaimed-cpu),集群管理员或运维人员可以通过直接修改 Node 对象的方式来通告。具体操作是向 API Server 发送 HTTP PATCH 请求,更新目标 Node 的

.status.capacity字段。示例命令 (如图片所示,用于向节点

cadmin添加cncamp.com/reclaimed-cpu=2的容量):1

2

3

4

5curl --key admin.key --cert admin.crt --cacert ca.crt \

-H "Content-Type: application/json-patch+json" \

-X PATCH \

--data '[{"op": "add", "path": "/status/capacity/cncamp.com~1reclaimed-cpu", "value": "2"}]' \

https://<api-server-ip>:<port>/api/v1/nodes/cadmin/status- 注意: JSON Patch 路径中的

/需要转义为~1,所以cncamp.com/reclaimed-cpu变成了cncamp.com~1reclaimed-cpu。

- 注意: JSON Patch 路径中的

在

.status.capacity被更新后,节点上的 Kubelet 会异步地检测到这个变化,并相应地更新.status.allocatable字段。kube-scheduler在进行 Pod 调度时,主要依据的是.status.allocatable中的资源量。因此,从capacity更新到资源实际可被调度(allocatable更新完成)之间可能存在短暂的延迟。

Pod 使用扩展资源

Pod 在其规约(Spec)中可以像请求 CPU 和 Memory 一样请求扩展资源。

声明方式:在容器的

resources字段下的limits和requests中声明扩展资源。1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17apiVersion: v1

kind: Pod

metadata:

name: extended-resource-pod

spec:

containers:

- name: nginx

image: nginx

resources:

limits:

cncamp.com/reclaimed-cpu: 3 # 请求 3 个单位的扩展资源

memory: "200Mi"

cpu: "0.5"

requests:

cncamp.com/reclaimed-cpu: 3 # 请求必须等于 Limits

memory: "200Mi"

cpu: "0.5"重要约束:对于扩展资源,

requests必须等于limits。这是因为 Kubernetes 无法对扩展资源进行超售(Overcommit)。扩展资源通常代表离散的、不可压缩的单元(如一个 GPU、一个许可证),不像 CPU 时间可以被多个进程分时共享。因此,请求多少就必须预留多少,不允许 Limit > Request 的情况。

调度器与扩展资源

kube-scheduler 在调度 Pod 时,会执行以下步骤相关的扩展资源:

- 过滤(Filtering):检查节点列表,只保留那些

.status.allocatable中声明的扩展资源满足 Podrequests需求的节点。如果 Pod 请求了nvidia.com/gpu: 1,则只有allocatable中nvidia.com/gpu大于等于 1 的节点才会通过过滤。 - 打分(Scoring):虽然默认的打分策略可能不直接基于扩展资源的数量(除非配置了特定优先级函数),但满足扩展资源需求是调度的硬性条件。

集群层面的扩展资源与调度器扩展(Scheduler Extenders)

有时,扩展资源可能代表的不是物理设备,而是更抽象的概念,或者其调度逻辑非常复杂,超出了默认调度器的能力。

Scheduler Extenders 是一种允许你插入自定义调度逻辑的机制。你可以部署一个外部服务(Extender),

kube-scheduler在调度决策的特定点(如 Filter 或 Prioritize)会调用这个外部服务。管理特定扩展资源:Extender 可以用来管理某些特定的扩展资源。例如,某个扩展资源可能代表软件许可证,Extender 需要检查全局许可证的可用性,而不仅仅是节点上的容量。

忽略默认调度器处理:可以配置

kube-scheduler的 Policy,使其忽略某些扩展资源。这样,这些资源的调度决策就完全委托给了 Extender。示例配置 :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16{

"kind": "Policy",

"apiVersion": "v1",

"extenders": [

{

"urlPrefix": "<extender-endpoint>", // Extender 服务的 URL

"bindVerb": "bind", // 指定 Extender 负责绑定操作

"managedResources": [

{

"name": "example.com/foo", // Extender 管理的扩展资源

"ignoredByScheduler": true // 指示默认调度器忽略此资源

}

]

}

]

}在这个配置中,

example.com/foo这个扩展资源的调度(过滤、打分、绑定)将不会由默认调度器处理,而是完全依赖于配置的 Extender。这对于实现复杂的资源管理(如跨节点配额、拓扑感知调度等)非常有用。

GPU 作为扩展资源:核心机制 - 设备插件

直接通过 PATCH Node 对象来手动管理 GPU 资源是不切实际的,原因在于:

- 动态性:节点上的 GPU 状态(是否健康、是否可用)可能变化。

- 发现:需要自动检测节点上有多少个、哪些型号的 GPU。

- 分配:需要精确地将特定的物理 GPU 设备映射给请求它的容器。

- 健康检查:需要监控 GPU 的健康状况,并将故障设备从可调度资源中移除。

因此,管理 GPU 资源的标准方法是使用 设备插件(Device Plugin)。

什么是 GPU 设备插件?

- 它是一个遵循 Kubernetes Device Plugin API 规范的、独立于 Kubelet 运行的进程(通常部署为 DaemonSet,确保在需要 GPU 的节点上运行)。

- 供应商特定:不同的 GPU 供应商(如 NVIDIA、AMD)会提供各自的设备插件实现。最常见的是 NVIDIA Device Plugin for Kubernetes。

- 职责:

- 发现 (Discovery):启动时,插件会检测节点上存在的 GPU 设备(例如,NVIDIA 插件会使用

nvidia-ml库或类似工具来发现物理 GPU)。 - 注册 (Registration):通过 gRPC 与 Kubelet 内建的 Device Manager 通信(监听在 Unix 套接字

/var/lib/kubelet/device-plugins/kubelet.sock),注册自己能管理的资源类型。对于 NVIDIA GPU,这个资源名通常是nvidia.com/gpu。 - 汇报资源 (Reporting):向 Kubelet 汇报节点上可用 GPU 的数量和设备 ID。Kubelet 收到这些信息后,会自动更新该 Node 对象的

.status.capacity和.status.allocatable字段,例如增加nvidia.com/gpu: 2表示该节点有 2 个可用的 GPU。这一步将 GPU 资源通告给了 Kubernetes 集群。 - 分配 (Allocation):当一个 Pod 被调度到该节点并请求 GPU 资源时,Kubelet 的 Device Manager 会调用 Device Plugin 的

AllocategRPC 方法。插件负责选择一个或多个具体的、当前未被分配的 GPU 设备,并将它们的设备文件路径(例如/dev/nvidia0,/dev/nvidiactl,/dev/nvidia-uvm等)和必要的环境变量(如NVIDIA_VISIBLE_DEVICES=0)返回给 Kubelet。Kubelet 随后会把这些设备挂载到 Pod 的容器内,并设置相应的环境变量,使得容器内的应用程序能够访问到指定的 GPU。 - 健康检查 (Health Checking):插件可以监控 GPU 的健康状况。如果检测到 GPU 故障,它可以通知 Kubelet 将该 GPU 标记为不可用,Kubelet 会相应地更新节点的

allocatable资源。

- 发现 (Discovery):启动时,插件会检测节点上存在的 GPU 设备(例如,NVIDIA 插件会使用

操作步骤:启用和使用 GPU 资源

前提条件:

- 节点安装 GPU 驱动:在所有需要运行 GPU 任务的 Kubernetes Worker Node 上,必须预先正确安装相应供应商的 GPU 驱动程序(例如,NVIDIA 驱动)。这是运行 Device Plugin 和 GPU 应用的基础。

1. 部署 GPU 设备插件:

通常使用 DaemonSet 来部署设备插件,确保它在所有(或标记了特定标签的)具备 GPU 硬件的节点上运行。

以 NVIDIA Device Plugin 为例,你需要从 NVIDIA 的官方仓库获取其部署 YAML 文件。

示例部署命令(假设你已获取

nvidia-device-plugin.yml):1

2kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/NVIDIA/k8s-device-plugin/v0.14.1/nvidia-device-plugin.yml

# 注意:请使用适合你 Kubernetes 版本和 GPU 驱动版本的官方推荐 YAML这个 YAML 文件会创建一个

DaemonSet对象,可能还包括必要的ServiceAccount、ClusterRole、ClusterRoleBinding等 RBAC 配置,赋予 Device Plugin Pod 与 Kubelet 通信所需的权限。

2. 验证资源通告:

等待 Device Plugin Pod 在 GPU 节点上成功运行后,检查节点的资源状态。

示例命令:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12# 查看某个安装了 GPU 且运行了插件的节点

kubectl describe node <your-gpu-node-name>

# 在输出中查找 Capacity 和 Allocatable 部分,应该能看到类似信息:

# Capacity:

# cpu: ...

# memory: ...

# nvidia.com/gpu: 2 # 假设该节点有 2 块 GPU

# Allocatable:

# cpu: ...

# memory: ...

# nvidia.com/gpu: 2nvidia.com/gpu: 2表明 Kubelet 已成功接收到 Device Plugin 的汇报,并将 2 个 GPU 资源通告给了 API Server。

3. 在 Pod 中请求 GPU 资源:

在 Pod 的容器规格(

spec.containers[])中,通过resources.limits字段来请求 GPU。关键点:对于 GPU 这类扩展资源,

requests必须省略 或者 等于limits。Kubernetes 不支持 GPU 资源的超售。示例 Pod YAML:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16apiVersion: v1

kind: Pod

metadata:

name: cuda-vector-add

spec:

restartPolicy: OnFailure

containers:

- name: cuda-vector-add

# 使用包含 CUDA 工具包和驱动兼容的镜像

image: "nvidia/cuda:11.4.0-base-ubuntu20.04"

resources:

limits:

# 请求 1 个 NVIDIA GPU

nvidia.com/gpu: 1

command: ["/bin/sh", "-c"]

args: ["nvidia-smi && sleep 3600"] # 简单运行 nvidia-smi 验证 GPU 可见性工作流程:

- 用户创建这个 Pod。

- kube-scheduler 查找

allocatable中nvidia.com/gpu至少为 1 的节点。 - Pod 被调度到满足条件的 GPU 节点。

- 该节点上的 Kubelet 看到 Pod 请求 GPU,调用本地运行的 NVIDIA Device Plugin 的

Allocate接口。 - Device Plugin 返回一个可用 GPU 的设备信息(如设备 ID

0)。 - Kubelet 配置容器的 cgroup、挂载

/dev/nvidia0等设备文件,并设置环境变量NVIDIA_VISIBLE_DEVICES=0。 - 容器启动,其内部运行的

nvidia-smi命令应该能看到并访问到被分配的那个 GPU。

高级特性(NVIDIA 相关)

NVIDIA Device Plugin 还支持一些高级特性,例如:

- 时间片共享 (Time-Slicing):允许非关键任务以时间片方式共享同一个 GPU,通过 ConfigMap 配置。资源请求仍然是

nvidia.com/gpu: 1,但实际是共享使用。 - 多实例 GPU (Multi-Instance GPU, MIG):对于支持 MIG 的 GPU(如 A100),可以将一个物理 GPU 分割成多个独立的、硬件隔离的 GPU 实例。Device Plugin 可以配置为将这些 MIG 设备作为不同的资源类型(例如

nvidia.com/mig-1g.5gb: 1)进行通告和调度,实现更细粒度的 GPU 资源分配和隔离。

总结来说,要在 Kubernetes 中使用 GPU,标准且推荐的做法是部署对应 GPU 供应商(如 NVIDIA)提供的 Device Plugin。这个插件负责 GPU 的发现、注册、资源汇报、分配和健康检查,通过与 Kubelet 的 Device Manager 交互,将 GPU 作为名为 vendor.com/gpu(如 nvidia.com/gpu)的 Extended Resource 暴露给 Kubernetes 系统。用户只需在 Pod 的 resources.limits 中声明对该资源的需求即可,调度器和 Kubelet 会协同 Device Plugin 完成后续的调度和设备分配。

资源浪费与成本优化

在典型的 Kubernetes 集群中,为了保证核心在线服务的 SLA(服务等级协议),我们通常会根据其峰值需求来设置 Pod 的 requests 和 limits,并配置足够的节点容量。然而,在非高峰时段(波谷),这些核心服务的实际资源使用率可能远低于其请求值,导致节点上存在大量已分配但未使用的 CPU 和内存资源。这些闲置资源,尤其是在公有云环境中,意味着持续的成本支出却没有产生价值。

直接在这些节点上运行低优先级任务,如果不加控制,可能会因为资源争抢而干扰到高优先级服务(“ noisy neighbor” 问题)。使用标准的 CPU requests 为低优先级任务预留资源又违背了利用“空闲”资源初衷,且可能导致节点资源不足。

Extended Resources 提供了一种机制,可以将这种动态变化的、机会性的“空闲资源”显式化,并纳入 Kubernetes 的调度体系。

解决方案:基于 Agent 的空闲资源扩展

1. 定义扩展资源:

我们首先定义一种自定义的扩展资源,用于代表节点上可被低优先级任务使用的、回收来的 CPU 资源。例如,我们称之为 example.com/reclaimed-cpu。这里的 example.com 是你的组织或项目的域名,reclaimed-cpu 清晰地表达了资源的来源和性质。单位通常沿用 Kubernetes 的 CPU 单位,如 m (milliCPU)。

2. 开发并部署 Idle Resource Agent:

我们需要在希望回收资源的节点上部署一个 Agent(通常以 DaemonSet 形式运行,确保覆盖所有目标节点)。这个 Agent 的核心职责是:

监控节点资源使用情况:Agent 需要持续监控当前节点的实际 CPU 使用率。更精确的做法是,监控节点总 CPU 容量,并减去关键 Pod(高优先级应用)的实际 CPU 使用量(可以通过 Kubelet 的

/metrics/cadvisor端点获取容器级别的指标,或集成 Prometheus 等监控系统)。计算可回收资源量:基于监控数据,Agent 计算出当前有多少 CPU 资源是“空闲”的,可以被安全地“回收”给低优先级任务使用。

1

ReclaimedCPU = NodeTotalCPU - Sum(CriticalPodsActualCPUUsage) - SafetyBufferNodeTotalCPU: 节点的总 CPU 容量。CriticalPodsActualCPUUsage: 通过标签选择器等方式识别出的关键 Pod 的实时 CPU 使用总和。SafetyBuffer: 非常重要!设置一个安全缓冲 CPU 量,防止低优先级任务在关键应用 CPU 使用量突然增加时造成严重干扰。这个 Buffer 可以是固定值,也可以是节点容量的一个百分比。

动态更新 Node Status:Agent 定期(例如每 30-60 秒)通过 Kubernetes API PATCH 请求,更新其所在 Node 对象的

.status.capacity字段,将计算出的example.com/reclaimed-cpu的值写入。Agent 内部 Go 代码片段(使用 client-go 示意):

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65import (

"context"

"fmt"

"os"

"time"

"k8s.io/apimachinery/pkg/types"

"k8s.io/apimachinery/pkg/util/json" // For JSON Patch

"k8s.io/client-go/kubernetes"

"k8s.io/client-go/rest"

metav1 "k8s.io/apimachinery/pkg/apis/meta/v1"

corev1 "k8s.io/api/core/v1" // For Node type, though patch might not need it directly

)

func updateNodeReclaimedCPU(clientset *kubernetes.Clientset, nodeName string, reclaimedCPUValue string) error {

patchPayload := []map[string]interface{}{

{

"op": "add", // Use "replace" if the path might already exist, or check first

"path": "/status/capacity/example.com~1reclaimed-cpu", // ~1 is JSON Pointer escape for /

"value": reclaimedCPUValue, // e.g., "1500m" or "2"

},

}

patchBytes, _ := json.Marshal(patchPayload)

_, err := clientset.CoreV1().Nodes().Patch(context.TODO(), nodeName, types.JSONPatchType, patchBytes, metav1.PatchOptions{}, "status")

if err != nil {

// Handle error (e.g., log, retry logic)

return fmt.Errorf("failed to patch node %s status: %v", nodeName, err)

}

fmt.Printf("Successfully patched node %s with reclaimed-cpu: %s\n", nodeName, reclaimedCPUValue)

return nil

}

// In the main loop of the Agent:

func agentLoop(clientset *kubernetes.Clientset, nodeName string) {

ticker := time.NewTicker(30 * time.Second)

defer ticker.Stop()

for range ticker.C {

// 1. Monitor CPU usage (implementation depends on metrics source)

actualUsageCPU := getCriticalPodsUsage() // Placeholder function

nodeCapacityCPU := getNodeCapacity() // Placeholder function

safetyBuffer := getSafetyBuffer() // Placeholder function

// 2. Calculate reclaimed CPU (ensure non-negative)

reclaimedMilliCPU := nodeCapacityCPU*1000 - actualUsageCPU*1000 - safetyBuffer*1000

if reclaimedMilliCPU < 0 {

reclaimedMilliCPU = 0

}

reclaimedCPUValue := fmt.Sprintf("%dm", reclaimedMilliCPU)

// 3. Get current value to decide if update is needed (optional optimization)

// currentNode, _ := clientset.CoreV1().Nodes().Get(context.TODO(), nodeName, metav1.GetOptions{})

// currentReclaimed, _ := currentNode.Status.Capacity[corev1.ResourceName("example.com/reclaimed-cpu")]

// if currentReclaimed.String() == reclaimedCPUValue { continue }

// 4. Update Node Status via PATCH

err := updateNodeReclaimedCPU(clientset, nodeName, reclaimedCPUValue)

if err != nil {

fmt.Fprintf(os.Stderr, "Error updating node status: %v\n", err)

}

}

}

// Note: The Agent needs RBAC permissions to Get and Patch Node Status

// Ensure its ServiceAccount is bound to a Role/ClusterRole with these permissions.

Agent 所需 RBAC (示例 ClusterRole):

1 | |

- 处理零资源:当计算出的可回收 CPU 小于等于零时,Agent 应将 Node Status 中的

example.com/reclaimed-cpu更新为0或完全移除该条目,防止新的低优先级 Pod 被调度到该节点。

3. 配置低优先级 Pod 请求扩展资源:

现在,对于那些可以容忍资源波动、优先级较低的“波谷”工作负载(例如,一个批处理 Job),在定义它们的 Pod Spec 时:

不请求或请求极少量的标准

cpu资源。在

resources.limits中请求自定义的example.com/reclaimed-cpu资源。记住,对于扩展资源,requests必须等于limits(或者省略requests,它会默认等于limits)。示例 Job YAML:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24apiVersion: batch/v1

kind: Job

metadata:

name: batch-processing-job

spec:

template:

spec:

containers:

- name: processor

image: my-batch-processor:latest

resources:

limits:

# Only request the reclaimed CPU, not standard CPU

example.com/reclaimed-cpu: "1000m" # Request 1 reclaimed CPU core

memory: "2Gi" # Still request memory as usual

requests:

# Requests must equal limits for extended resources

example.com/reclaimed-cpu: "1000m"

memory: "2Gi"

restartPolicy: Never # Or OnFailure, typical for Jobs

# Important: Add tolerations or node selectors if the agent only runs on specific nodes

# topologySpreadConstraints might also be useful

# Consider setting a low priorityClassName

priorityClassName: low-priority # Assuming you have defined this class

4. 工作流程与调度:

- Agent 持续运行,根据实际负载动态更新各节点上

example.com/reclaimed-cpu的capacity(Kubelet 会相应更新allocatable)。 - 当用户提交上述

batch-processing-job时,kube-scheduler 会寻找满足其资源请求的节点。 - 调度器只会考虑那些当前

.status.allocatable中example.com/reclaimed-cpu大于或等于 1000m 的节点。 - Job 的 Pod 会被调度到有足够“空闲”资源的节点上运行。

- 如果某个节点上的高优先级应用负载上升,Agent 会减少或清零该节点的

reclaimed-cpu容量,新的低优先级 Pod 就不会再被调度到该节点。

如何实现降本增效

- 提高资源利用率:原本闲置的 CPU 周期被有效利用起来运行额外的(低优先级)工作负载,提高了整个集群的资源利用率。

- 避免过度配置:可以更精细地控制资源分配,减少为应对峰值而预留的、大部分时间闲置的资源量。

- 降低成本:

- 在公有云上,更高的资源利用率意味着可以用更少或更小的节点实例来承载相同的工作负载总量,直接降低虚拟机费用。

- 在私有云或物理部署中,可以支持更多的业务,延缓硬件采购需求。

- 保障核心业务:通过

SafetyBuffer和仅让低优先级任务使用reclaimed-cpu的方式,最大限度地减少了对高优先级在线服务性能的影响。

7. 构建和管理高可用(HA)集群

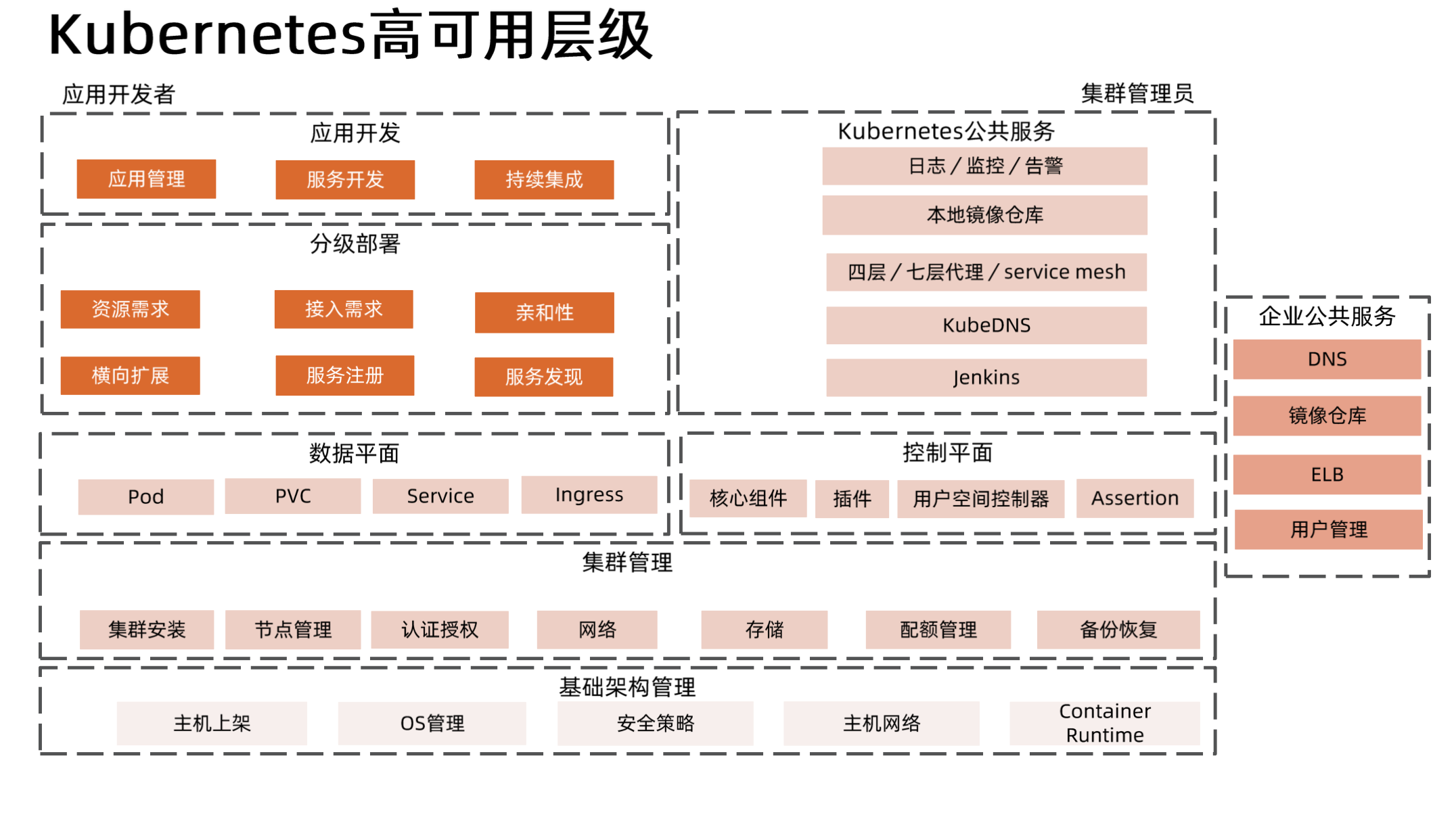

Kubernetes 高可用层级

基础架构管理 (Infrastructure Management)

这是 Kubernetes 集群运行的物理或虚拟基础。高可用的基石在于底层基础设施的稳定性与冗余性。如果底层硬件、网络或操作系统频繁故障,上层的 Kubernetes 也难以保证高可用。

- 主机上架 (Server Provisioning): 需要有多台物理或虚拟机作为 Kubernetes 的 Master 和 Worker 节点。在关键集群中,这些主机应分布在不同的故障域 (Failure Domains),例如不同的机架、不同的可用区(Availability Zones, AZs),以防止单点物理故障。

- OS 管理 (OS Management): 运行稳定且经过安全加固的 Linux 发行版(如 Ubuntu, CentOS, RHEL)。内核版本、系统参数(如

fs.file-max,net.core.somaxconn)需要根据集群规模和负载进行优化。操作系统的补丁管理和升级策略也需要考虑对集群服务的影响。 - 安全策略 (Security Policies): 网络隔离(如使用安全组、防火墙

iptables/nftables)、主机访问控制、镜像安全扫描等,虽然不直接等同于 HA,但安全事件可能导致服务中断,因此也是广义可用性的一部分。 - 主机网络 (Host Networking): 网络冗余是基础设施 HA 的关键。通常会配置多块网卡进行绑定 (Bonding),例如使用 Linux 内核的

bonding模块,配置active-backup或LACP (802.3ad)模式,确保单块网卡或交换机端口故障时不影响节点网络连接。底层网络架构也应具备冗余性(如冗余交换机、路由器)。 - Container Runtime: Docker、containerd 或 CRI-O 等容器运行时本身需要稳定可靠。虽然运行时本身通常不直接做 HA 集群,但其稳定运行是 Pod 能否正常启动和运行的前提。它们的配置(如存储驱动、网络插件接口)会影响性能和稳定性。

集群管理 (Cluster Management)

这一层关注 Kubernetes 集群本身的搭建、维护和管理,确保集群作为一个整体是可用的。

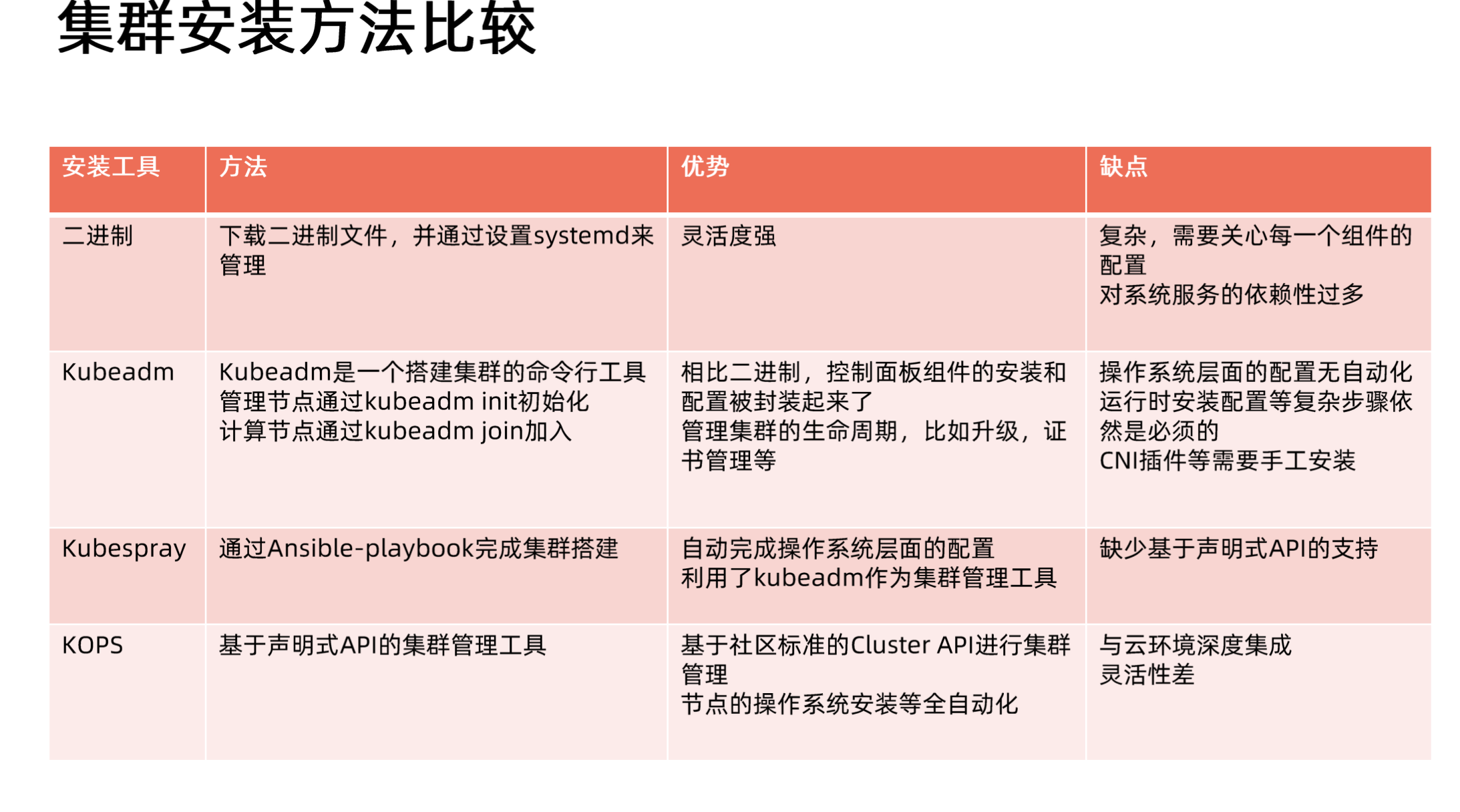

- 集群安装 (Cluster Installation): 使用如

kubeadm、k3s、RKE或商业发行版安装 K8s。安装过程需要规划好控制平面节点 (Control Plane Nodes) 和工作节点 (Worker Nodes) 的数量和分布。 - 节点管理 (Node Management): 集群管理员需要监控节点状态(

kubectl get nodes),处理NotReady状态的节点,执行节点维护(如内核升级、硬件更换)时的排空 (Drain) 操作 (kubectl drain <node-name>),以优雅地迁移 Pod。 - 认证授权 (Authentication & Authorization): RBAC (Role-Based Access Control) 等机制虽然主要关注安全,但也关系到哪些用户或服务账号可以执行可能影响可用性的操作(如删除 Deployment)。

- 网络 (Networking): CNI (Container Network Interface) 插件的选择和配置至关重要。例如 Calico、Flannel、Cilium 等。一些 CNI 插件(如 Calico BGP 模式)自身可以配置路由冗余。网络策略 (NetworkPolicy) 用于隔离 Pod 间流量,防止故障扩散。

- 存储 (Storage): CSI (Container Storage Interface) 驱动的选择和配置直接关系到有状态应用的数据持久性和可用性。需要使用支持动态卷分配 (Dynamic Provisioning) 和跨节点挂载的存储解决方案(如 Ceph、NFS、云厂商块存储)。存储系统自身的 HA 是有状态应用 HA 的前提。

- 配额管理 (Resource Quotas): 通过 ResourceQuota 和 LimitRange 限制命名空间或 Pod 的资源使用,防止某个应用耗尽节点资源导致其他应用甚至节点本身不可用。

- 备份恢复 (Backup & Restore):

etcd是 Kubernetes 的状态存储核心,其备份和恢复机制是集群灾难恢复的关键。通常需要定期对etcd进行快照备份,并演练恢复流程。

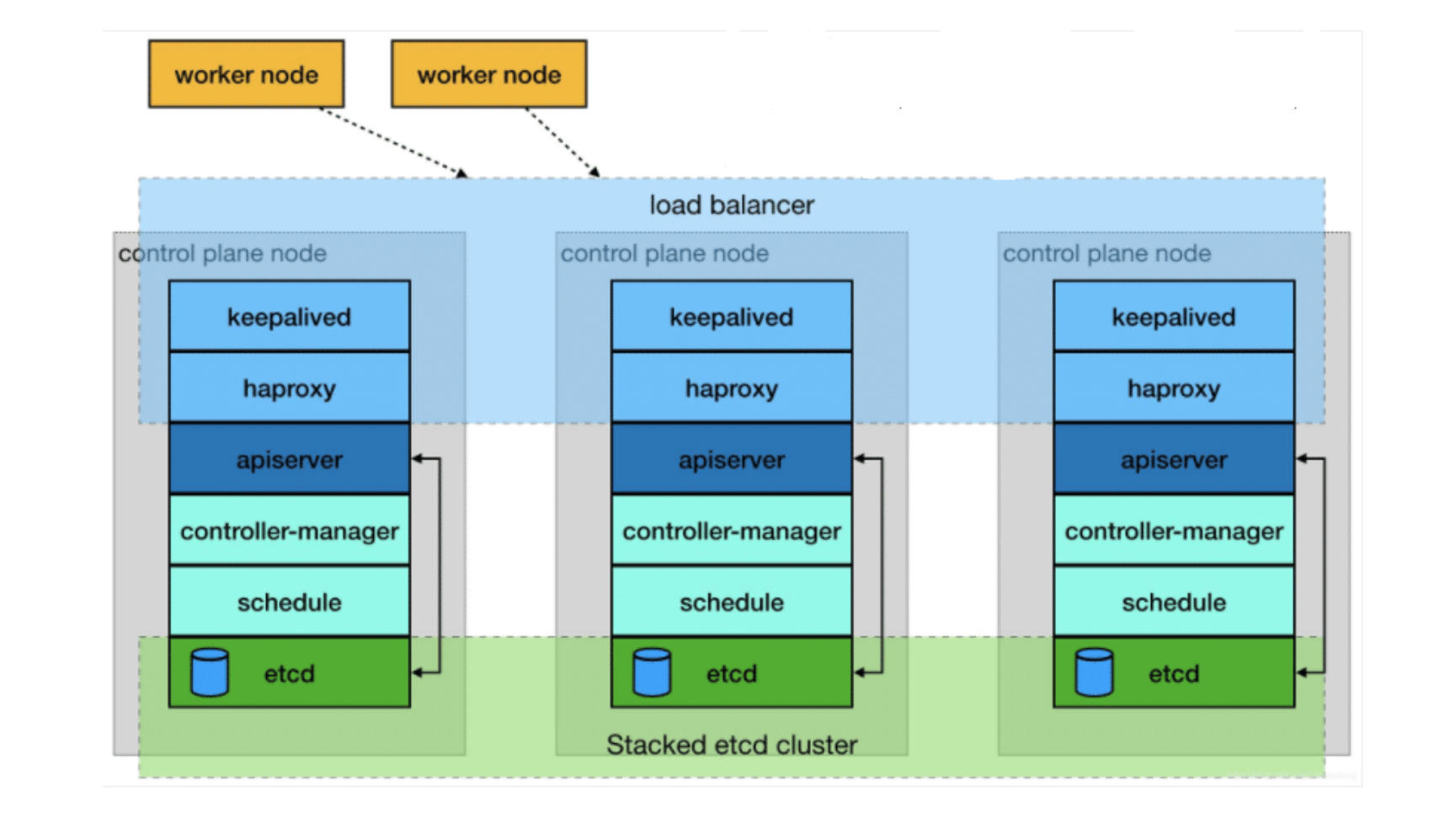

控制平面 (Control Plane)

这是 Kubernetes 的“大脑”,负责集群决策和状态管理。控制平面的高可用是 Kubernetes 集群 HA 的核心。

核心组件 (Core Components):

etcd: 分布式键值存储,保存集群的所有状态数据。必须部署为集群模式(通常 3 或 5 个节点),利用 Raft 协议保证数据一致性和容错性。只要超过半数的etcd节点存活,etcd集群就能正常工作。1

2# 查看 etcd 集群成员状态 (需在 etcd Pod 或有 etcdctl 的地方执行)

ETCDCTL_API=3 etcdctl --endpoints=https://[ETCD_IP]:2379 --cacert=/etc/kubernetes/pki/etcd/ca.crt --cert=/etc/kubernetes/pki/etcd/server.crt --key=/etc/kubernetes/pki/etcd/server.key member listkube-apiserver: 集群的入口,处理所有 API 请求。需要部署多个实例,并在它们前面放置一个负载均衡器 (Load Balancer)(可以是云厂商的 ELB,也可以是自建的 HAProxy/Nginx 或 Keepalived+LVS)。所有其他组件(kubectl,kubelet, controllers)都通过这个负载均衡器的 VIP 或 DNS 地址访问 API Server。kube-controller-manager: 运行各种控制器(如 Deployment Controller, Node Controller)。同一时间只有一个实例是 active (leader),其他实例处于 standby 状态。它们通过租约 (Lease) 对象或 Endpoint 对象进行领导者选举 (Leader Election)。如果当前 leader 故障,其他实例会竞选成为新的 leader。这个机制通常是利用 Kubernetes API 实现的,例如 Golang 的client-go库提供了leaderelection包。kube-scheduler: 负责将 Pod 调度到合适的 Node 上。与 Controller Manager 类似,也需要部署多个实例并进行领导者选举。

插件 (Plugins) & 用户空间控制器 (Custom Controllers): 部署在集群中用于扩展功能的组件(如 metrics-server, ingress controller, cert-manager 等)也需要考虑自身的 HA,通常也是通过部署多个副本和 Leader Election(如果需要)来实现。

Assertion: 这可能指的是集群健康检查和断言机制,确保集群状态符合预期。

数据平面 (Data Plane)

这是用户应用负载实际运行的地方。数据平面的高可用关注的是应用本身在节点故障、Pod 故障等情况下的持续服务能力。

Pod: 运行应用的最小单元。本身是短暂的 (Ephemeral)。高可用不依赖单个 Pod 的存活,而是依赖于多个 Pod 副本 (Replicas)。

PVC (PersistentVolumeClaim): 应用对持久化存储的请求。需要由可靠的、支持跨节点访问的 PV (PersistentVolume) 来满足,如前述的网络存储。确保在 Pod 漂移到新节点后,数据卷能够被重新挂载。

Service: 提供了一个稳定的访问入口(ClusterIP, NodePort, LoadBalancer)来访问一组 Pod。它通过

kube-proxy(运行在每个 Node 上)在 Linux 内核中利用iptables或IPVS规则实现负载均衡。当一个 Pod 故障并被控制器替换后,Service 会自动将流量转发到健康的 Pod 上。1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13# Service 示例:为 app=my-app 的 Pod 提供服务

apiVersion: v1

kind: Service

metadata:

name: my-app-svc

spec:

selector:

app: my-app # 选择标签为 app=my-app 的 Pod

ports:

- protocol: TCP

port: 80 # Service 暴露的端口

targetPort: 8080 # Pod 容器监听的端口

type: ClusterIP # 或 NodePort, LoadBalancerIngress: 管理对集群内部 Service 的外部访问(通常是 HTTP/HTTPS)。Ingress Controller (如 Nginx Ingress, Traefik) 本身也需要部署多个副本,并通常通过 Service of type LoadBalancer 或 NodePort 对外暴露。Ingress Controller 的 HA 确保了外部流量入口的可用性。

分级部署 (Staged Deployment - Application Focus)

这部分更侧重于应用开发者如何利用 Kubernetes 机制来保障其应用的高可用。

资源需求 (Resource Requests/Limits): 正确设置 Pod 的 CPU 和 Memory Requests/Limits,确保 Pod 获得必要的资源,避免因资源不足而被 OOMKilled 或影响性能,同时也帮助 Scheduler 做出更合理的调度决策。

接入需求 (Ingress Needs): 应用需要被外部访问时,定义 Ingress 规则。

亲和性 (Affinity/Anti-Affinity): 使用 Pod (Anti-)Affinity 规则来控制 Pod 的部署位置。例如,使用

podAntiAffinity要求一个 Deployment 的多个 Pod 分散到不同的节点或可用区,提高容错性。1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11# Pod Anti-Affinity 示例:尽量不将同一应用的 Pod 调度到同一节点

affinity:

podAntiAffinity:

requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution: # 或 preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution

- labelSelector:

matchExpressions:

- key: app

operator: In

values:

- my-app # 与自身的 app 标签匹配

topologyKey: "kubernetes.io/hostname" # 拓扑域为节点主机名横向扩展 (Horizontal Scaling): 使用 Deployment 或 StatefulSet 管理 Pod 副本,并配置 HorizontalPodAutoscaler (HPA) 根据 CPU、内存使用率或其他自定义指标自动增减 Pod 数量,应对负载变化,保证服务能力。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19# HPA 示例:根据 CPU 使用率自动伸缩 Deployment

apiVersion: autoscaling/v2

kind: HorizontalPodAutoscaler

metadata:

name: my-app-hpa

spec:

scaleTargetRef:

apiVersion: apps/v1

kind: Deployment

name: my-app-deployment # 要伸缩的目标 Deployment

minReplicas: 2

maxReplicas: 10

metrics:

- type: Resource

resource:

name: cpu

target:

type: Utilization

averageUtilization: 80 # CPU 使用率达到 80% 时扩容服务注册/发现 (Service Registration/Discovery): Kubernetes 内置了基于 DNS (CoreDNS/KubeDNS) 和 Service 的服务发现机制。应用可以通过 Service 名称(如

my-app-svc.my-namespace.svc.cluster.local)来访问其他服务,无需关心 Pod 的具体 IP 地址。健康检查 (Health Checks): 配置 Liveness Probe 和 Readiness Probe。Liveness Probe 用于检测容器是否存活,如果不存活,

kubelet会杀死并重启容器。Readiness Probe 用于检测容器是否准备好接收流量,如果未就绪,会被从 Service 的 Endpoints 列表中移除。这是保证 Service 流量只打到健康 Pod 上的关键。1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13# Probe 示例

livenessProbe:

httpGet:

path: /healthz

port: 8080

initialDelaySeconds: 15

periodSeconds: 20

readinessProbe:

httpGet:

path: /readyz

port: 8080

initialDelaySeconds: 5

periodSeconds: 10滚动更新与中断预算 (Rolling Updates & PodDisruptionBudget): Deployment 默认使用滚动更新策略,保证更新过程中服务不中断。配置 PodDisruptionBudget (PDB) 可以确保在自愿性中断(如节点维护)期间,至少有多少个 Pod 副本是可用的。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10# PDB 示例:确保 my-app 至少有 2 个副本可用

apiVersion: policy/v1

kind: PodDisruptionBudget

metadata:

name: my-app-pdb

spec:

minAvailable: 2 # 或 maxUnavailable: 1

selector:

matchLabels:

app: my-app

应用开发 (Application Development)

开发者自身在编码层面也需要考虑高可用。

- 应用管理 (Application Management): 设计为无状态 (Stateless) 服务是最佳实践,易于水平扩展和替换。如果是有状态服务,需要妥善处理状态的持久化和一致性。

- 服务开发 (Service Development): 应用需要能够处理优雅终止 (Graceful Shutdown)。当收到

SIGTERM信号时(Pod 删除前会发送),应用应完成当前请求,释放资源,然后退出。否则强制终止 (SIGKILL) 可能导致请求失败或数据不一致。 - 持续集成 (Continuous Integration): CI/CD 流程的稳定性和自动化程度也影响着应用部署和更新的可靠性。

Kubernetes 公共服务 & 企业公共服务

这些是集群运行所依赖的支撑服务,它们自身也需要高可用。

- 日志/监控/告警: Prometheus/Thanos、Elasticsearch/Fluentd/Kibana (EFK)、Loki/Grafana/Promtail (PLG) 等组件通常都需要部署为 HA 模式(多副本、数据冗余)。

- 本地/企业镜像仓库: Harbor 等镜像仓库需要保证高可用,否则应用无法部署和更新。

- 四层/七层代理/Service Mesh: 除了 Ingress Controller,Service Mesh (如 Istio, Linkerd) 的控制平面和数据平面也需要高可用配置。

- KubeDNS/CoreDNS: 作为集群内部服务发现的核心,必须部署多个副本,并利用 Kubernetes Service 对外提供服务。

- Jenkins/CI/CD: CI/CD 平台的高可用保证了开发和部署流程的顺畅。

- 企业 DNS, ELB, 用户管理: 这些外部依赖(通常由企业 IT 部门或云厂商提供)的可用性直接影响 Kubernetes 集群和应用的对外服务能力。

高可用的数据中心 (Highly Available Data Center)

这部分内容描述了实现 Kubernetes 或任何关键业务系统高可用的物理基础设施层面的要求。它是整个高可用体系的物理基石。如果数据中心本身存在单点故障,那么上层所有的 HA 机制都可能失效。

多地部署 (Multi-Site Deployment): 这是最高级别的物理容灾策略。将系统部署在地理位置分散的多个数据中心,可以抵御区域性的灾难(如地震、洪水、大规模断电)。每个数据中心都是一个独立的故障域。虽然 Kubernetes 本身可以通过 Federation v2 或其他多集群管理工具(如 Karmada)实现跨数据中心的管理和应用分发,但这通常带来了更高的复杂性、成本和潜在的网络延迟问题。对于大多数组织而言,在单个地理区域内的多个可用区部署是更常见的实践。

高可用区 (Availability Zones - AZs): 这是在单个地理区域(Region)内实现高可用的核心概念。每个数据中心需要划分成多个具有独立供电、制冷、网络设备的高可用区(AZ)。这里的“独立”意味着一个 AZ 的基础设施故障(如断电、空调故障、核心交换机故障)不应影响到其他 AZ。AZ 的设计目标是隔离物理故障,使得单个基础设施组件的失败不会导致整个数据中心或区域的服务中断。在公有云环境中,如 AWS、Azure、GCP,AZ 是标准的物理隔离单元。在自建数据中心,也需要参照此原则进行规划。

独立硬件资产 (Independent Hardware Assets): 每个高可用区管理独立的硬件资产,这是实现 AZ 隔离的具体手段。这包括:

- 机架 (Racks): 服务器应分布在不同 AZ 的不同机架上。

- 计算节点 (Compute Nodes): 即运行 Kubernetes Master和 Worker 角色的物理或虚拟机。关键的控制平面节点(

etcd,api-server等)和应用负载的工作节点都应跨 AZ 部署,以确保在一个 AZ 完全故障时,集群和其他 AZ 中的应用仍然可用。Kubernetes 通过节点标签 (Node Labels) 和拓扑感知调度 (Topology Aware Scheduling) 来支持这种跨 AZ 部署。例如,节点通常会被打上topology.kubernetes.io/zone=us-east-1a这样的标签,调度器和控制器(如 StatefulSet 的podAntiAffinity)可以利用这些标签来分散 Pod。 - 存储 (Storage): 持久化存储系统本身需要高可用,并且最好是 AZ 感知的。例如,使用 Ceph 并配置 CRUSH 规则将数据副本分布到不同的 AZ;或者使用云厂商提供的跨 AZ 复制的块存储或文件存储服务。这确保了当一个 AZ 的存储不可用时,数据仍然可以从其他 AZ 访问(可能需要应用或 K8s 层面的故障转移)。

- 负载均衡器 (Load Balancers): 无论是硬件 F5 还是软件 Nginx/HAProxy,或者是云厂商的 ELB/ALB,都需要有冗余部署,并且能够跨 AZ 分发流量。入口流量的负载均衡器是外部用户访问集群服务的关键路径。

- 防火墙 (Firewalls): 网络边界的安全设备也需要冗余部署,通常是主备或集群模式,分布在不同的 AZ 或至少有冗余的网络路径接入。

总而言之,高可用的数据中心设计通过物理层面的冗余和故障域隔离(主要是 AZ),为上层的 Kubernetes 集群和应用提供了稳定可靠运行的基础环境。没有这一层,软件层面的 HA 措施效果将大打折扣。

Node 的生命周期管理 (Node Lifecycle Management)

这部分描述了 Kubernetes 集群运维中的一个核心任务:管理集群中计算节点(Node)从加入到退出的整个过程。运营 Kubernetes 集群不仅仅是初始搭建,更重要的是持续地、自动化地管理节点的生命周期,以保证集群的健康、弹性和资源充足。核心是 Node 的生命周期管理,而不是简单的扩容和缩容。

- 集群搭建 (Cluster Setup): 这是生命周期的起点,但不是管理的全部。

- 集群扩容/缩容 (Cluster Scaling): 这是生命周期中最常见的操作之一,涉及节点的加入 (Onboard) 和移除 (Offboard)。

- 集群销毁 (Cluster Decommissioning): 很少发生,但涉及所有节点的 Offboard。

生命周期管理主要包含以下阶段:

Onboard (节点加入/扩容): 将一个新的物理机或虚拟机添加到 Kubernetes 集群作为工作节点的过程。

物理资产上架 (Physical Asset Provisioning): 准备好服务器硬件。

操作系统安装 (OS Installation): 安装符合要求的 Linux 操作系统(内核版本、依赖包等)。

网络配置 (Network Configuration): 配置服务器 IP 地址、网关、DNS,确保它可以访问 Kubernetes 控制平面和其他节点,并满足 CNI 插件的网络要求(例如,可能需要特定的 MTU 设置或路由配置)。

Kubernetes 组件安装 (K8s Component Installation): 安装容器运行时 (Container Runtime)(如 containerd, Docker)、

kubelet(负责管理节点上的 Pod 和容器,与 API Server 通信)和kube-proxy(负责实现 Kubernetes Service 的网络规则,通常通过iptables或IPVS。IPVS利用 Linux 内核的 Netfilter 和 IP Virtual Server 提供更高效的负载均衡)。创建 Node 对象 (Node Object Creation): 通常使用

kubeadm join命令将节点加入集群。这个过程包括 TLS 引导(安全地获取证书与 API Server 通信)、kubelet向 API Server 注册自身。成功注册后,API Server 中会创建一个 Node 对象,代表这个新加入的机器。集群管理员可以通过kubectl get nodes查看到这个新节点,并且其状态应为Ready。1

2

3

4

5# 示例:一个新节点加入集群(使用 kubeadm)

# 在 Master 节点上生成 join 命令

# kubeadm token create --print-join-command

# 在新 Worker 节点上执行 Master 节点生成的 join 命令

# sudo kubeadm join <control-plane-host>:<control-plane-port> --token <token> --discovery-token-ca-cert-hash sha256:<hash>此时,该节点变为可调度状态(除非被标记为

Unschedulable),kube-scheduler可以将新的 Pod 分配到这个节点上。

故障处理 (Fault Handling): 节点在运行过程中可能会遇到问题。

- 检测: Kubernetes Node Controller(运行在

kube-controller-manager中)负责监控节点状态。kubelet会定期向 API Server 发送心跳 (Heartbeat) 更新 NodeStatus。如果 Node Controller 在一定时间(--node-monitor-grace-period,默认为 40s)内未收到心跳,会将节点状态标记为Unknown,如果持续无法联系(总超时--node-monitor-period+ grace period),则标记为NotReady。 - 临时故障 (Temporary Fault): 例如节点重启。如果节点恢复并

kubelet重新启动,它会再次开始发送心跳,节点状态会恢复为Ready。运行在该节点上的 Pod(如果是被 Deployment 等控制器管理的)通常会在节点恢复后继续运行(如果 Pod 本身没问题),或者如果之前被判定为故障节点上的 Pod 已被驱逐,则控制器会在其他节点上重建它们。 - 永久故障 (Permanent Fault): 例如硬件损坏导致机器无法启动。节点会长时间处于

NotReady状态。Kubernetes 会在超时后(--pod-eviction-timeout,默认为 5 分钟)驱逐 (Evict) 该节点上的 Pod。这意味着 API Server 会删除这些 Pod 对象,对应的控制器(如 Deployment Controller)会监测到 Pod 数量少于期望值,并在其他健康节点上创建新的 Pod 来替代它们。这是 Kubernetes 实现应用自愈和高可用的关键机制之一。对于永久故障的节点,需要进行 Offboard 操作。

- 检测: Kubernetes Node Controller(运行在

Offboard (节点移除/缩容/退役): 从集群中移除一个节点。这可能是因为缩容、硬件维护、升级或退役。

驱逐 Pod (Drain): 在移除节点前,必须先执行

kubectl drain <node-name>操作。drain命令会首先将节点标记为不可调度 (Unschedulable/Cordoned),阻止新的 Pod 被调度上来;然后优雅地驱逐 (Evict) 节点上现有的所有 Pod(除了不受控制器管理的 Pod 和 DaemonSet 的 Pod,可以通过参数--ignore-daemonsets和--delete-local-data控制)。驱逐过程会遵循 Pod 的优雅终止期 (Graceful Termination Period) 和 PodDisruptionBudgets (PDB),确保服务的平稳过渡。1

2

3# 示例:优雅地移除节点上的 Pod 并标记为不可调度

kubectl drain <node-name> --ignore-daemonsets --delete-local-data --force

# 注意:--force 通常用于处理不受控制器管理的 Pod,需谨慎使用删除 Node 对象 (Delete Node Object): 在所有 Pod 都被成功驱逐后,可以从 Kubernetes API 中删除该 Node 对象:

kubectl delete node <node-name>。这会通知 Kubernetes 不再管理这台机器。物理资产下架/送修/报废 (Physical Asset Decommissioning): 最后,关闭服务器电源,进行物理下架、维修或报废处理。

Node 的生命周期管理是 Kubernetes 运维的核心,涉及到集群的弹性伸缩、故障恢复和日常维护。自动化这些流程(例如使用 Cluster Autoscaler 自动扩缩容,或结合监控告警自动触发 drain 和节点替换流程)对于大规模集群的稳定运行至关重要。

主机管理 (Host Management)

主机选型与规划

- 选定系统内核版本与发行版 (Select Kernel Version and Distribution): 内核版本直接影响系统的性能、稳定性和对新硬件、新功能(如 eBPF, cgroups v2)的支持。选择一个经过广泛测试、与 Kubernetes 版本兼容、并且有长期支持(LTS)的 Linux 发行版(如 Ubuntu LTS, CentOS Stream, RHEL)和内核版本至关重要。例如,较新的 K8s 版本可能依赖特定内核功能才能完全发挥 CNI 或 CSI 插件的性能。不恰当的内核版本可能导致性能瓶颈、驱动不兼容甚至内核恐慌 (Kernel Panic)。

- 安装工具集 (Install Toolsets): 主机上需要预装一些必要的工具,如

socat,conntrack,ipset等,这些是kubelet,kube-proxy或某些 CNI 插件正常运行所依赖的。标准化这些基础工具集可以确保节点行为的一致性。 - 主机网络规划 (Host Network Planning): 需要规划节点的 IP 地址分配、子网划分、网关设置、DNS 配置。确保主机网络有足够的带宽和低延迟,并且具备冗余性(如前述的网卡 Bonding)。网络规划还需考虑与 Kubernetes CNI 插件的兼容性,例如,某些 CNI(如 Calico BGP 模式)可能对底层网络架构有特定要求。合理的网络规划可以避免 IP 冲突、网络隔离问题,并优化 Pod 间的通信效率。

主机镜像升级与风险

图片指出了一个关键的运维挑战:日常的主机镜像升级更新也可能是造成服务不可用的因素之一。这里的“主机镜像”通常指预先制作好的包含操作系统、固定内核、必要工具和配置的操作系统模板(VM 模板或物理机安装镜像)。

即使是常规的安全补丁更新或内核升级,也可能引入问题:

- 兼容性问题: 新内核或系统库可能与

kubelet、容器运行时或 CNI/CSI 插件不兼容,导致节点无法加入集群或 Pod 运行异常。 - 配置漂移: 更新过程可能意外修改了关键配置文件(如

sysctl.conf、网络配置、防火墙规则),影响节点功能。 - 更新失败: 更新过程本身可能失败,导致主机处于不稳定状态。

- 重启中断: 大多数内核或关键系统库的更新都需要重启主机才能生效。在 Kubernetes 环境下,这意味着节点需要被排空 (Drain),上面的 Pod 需要被迁移,这会暂时减少集群的可用容量,并可能对有状态应用或配置了严格 PDB 的应用造成影响。如果更新或重启过程耗时过长,或者多个节点同时更新,可能会对集群整体可用性产生显著影响。

A/B 系统 OTA 升级方式

为了降低主机操作系统升级带来的风险和停机时间,图片介绍了一种先进的升级策略:A/B 系统 OTA (Over-The-Air) 升级。这种方式常见于嵌入式设备、移动操作系统(如 Android),也被一些现代 Linux 发行版(如 CoreOS/Flatcar Linux, Fedora Silverblue/Kinoite)或专门的服务器管理方案所采用。

其核心思想是:

- 双分区系统 (Dual Partition System): 主机的存储设备(通常是根文件系统所在的磁盘或分区)被划分为两个独立的系统分区,我们称之为 A 分区和 B 分区。在任何时候,只有一个分区是活动 (Active) 的,系统从该分区启动并运行。另一个分区是非活动 (Inactive) 的。

- 共享数据 (Shared Data): 用户数据、应用程序数据、持久化配置等通常存储在独立于 A/B 分区的、共享的数据分区上(例如挂载到

/var或/home)。这样,无论系统从 A 启动还是从 B 启动,都能访问到相同的数据。 - 后台升级 (Background Update): 当需要进行系统升级时,升级包会被下载并应用到当前的非活动分区 (Inactive Partition)。例如,如果当前系统运行在 A 分区,那么新的操作系统镜像会被完整地写入 B 分区。这个过程在后台进行,不影响当前正在运行的系统(即 A 分区)。

- 切换启动目标 (Switch Boot Target): 升级完成后,系统会修改引导加载程序 (Bootloader,通常是 GRUB) 的配置,将下一次启动的目标指向刚刚更新完成的那个分区(在这个例子中是 B 分区)。

- 重启生效 (Reboot to Apply): 只需要一次重启,系统就会从新的、已更新的分区(B 分区)启动。由于新系统镜像已经提前完整写入,启动过程通常很快,并且减少了在启动过程中应用补丁可能带来的风险。

- 故障回滚 (Rollback Capability): 这是 A/B 升级的关键优势。如果在从新分区(B 分区)启动后发现任何问题(例如,系统不稳定、关键服务无法启动),管理员可以简单地再次修改引导加载程序配置,让系统下次从原来的、未经修改的分区(A 分区)启动。这就实现了快速且可靠的回滚,将系统恢复到升级前的状态。

在 Kubernetes 环境中应用 A/B 升级的优势:

- 减少维护窗口: 升级的主要工作(下载和写入镜像)在后台完成,真正需要中断节点服务的时间仅限于一次重启。配合

kubectl drain,可以将对业务的影响降到最低。 - 提高升级可靠性: 避免了在运行中的系统上执行复杂的原地升级(in-place upgrade)脚本可能带来的风险。新系统是作为一个整体被验证和部署的。

- 快速回滚: 如果升级后的节点出现问题(例如

kubelet无法启动,或者性能下降),可以快速重启回滚到之前的稳定版本,大大缩短故障恢复时间。

实现方式:

- 需要操作系统和引导加载程序支持 A/B 分区方案。例如,使用支持该模式的 Linux 发行版,或者通过工具(如

ostree,Mender.io,RAUC)和自定义分区布局来实现。 - 需要配套的 OTA 更新服务器和客户端机制来管理镜像的分发和升级流程。

生产化集群管理

如何设定单个集群规模 (Setting Single Cluster Size)

这是一个基础且关键的决策,涉及到对集群管理复杂性、故障影响范围(Blast Radius)以及资源利用率的权衡。

社区规模声明与现实挑战: Kubernetes 社区通常声明单个集群理论上可支持高达 5000 个节点。然而,这更多是一个基准或上限参考,实际可达到的稳定规模强依赖于控制平面的资源配置、etcd 的性能、网络质量以及集群上运行的工作负载类型和密度。在超大规模集群(数千节点)中,管理和运维会面临诸多挑战:

- 控制平面压力:

kube-apiserver需要处理来自大量kubelet、用户和其他组件的请求,可能成为瓶leneck。etcd作为状态存储核心,其读写性能和存储容量会面临巨大压力,对延迟非常敏感,大规模集群的事件风暴可能导致其性能下降甚至不稳定。Linux 内核的网络连接跟踪表 (conntrack) 也可能在高并发连接下耗尽。 - 故障域扩大 (Increased Blast Radius): 单个大型集群意味着任何控制平面的故障、核心组件(如 CNI、CoreDNS)的全局性问题或安全漏洞,其影响范围会波及整个集群的所有应用,可能导致大规模服务中断。

- 升级与维护困难: 对大型集群进行版本升级或重大变更风险更高,耗时更长,回滚也更复杂。协调数千个节点的维护窗口是一项艰巨的任务。

- 资源公平性与隔离: 在超大集群中,确保不同团队或应用之间的资源公平分配、避免“吵闹邻居”问题(一个行为不当的应用影响其他应用)变得更加困难,需要更精细的 ResourceQuota、LimitRange 和可能的 NetworkPolicy 配置。

- 控制平面压力:

更多还是更少?如何权衡?

- 倾向于更少、更大的集群:

- 优点: 管理开销相对较低(管理一个控制平面 vs 多个),集群内服务间通信简单直接(无需跨集群服务发现和网络连接)。

- 缺点: 如上所述,故障域大,升级风险高,可能存在扩展瓶颈。

- 倾向于更多、更小的集群:

- 优点: 显著减小故障域 (Reduced Blast Radius),单个集群故障影响范围有限。更容易实现基于业务线、环境或团队的隔离。升级和维护可以分批进行,降低风险。可能更容易满足特定的合规性或数据本地性要求。

- 缺点: 运维开销增加(需要管理多个控制平面、etcd 集群、监控系统等)。需要解决跨集群的服务发现、网络连接和身份认证问题,增加了架构复杂性(可能需要 Service Mesh 或多集群管理平台如 Karmada, Open Cluster Management)。

权衡决策通常基于: 组织的运维能力、应用架构特点、对故障域的容忍度、安全和合规要求、地理分布需求等。没有绝对的“最佳”规模,需要根据具体场景定制。

- 倾向于更少、更大的集群:

如何根据地域划分集群 (Dividing Clusters by Region)

这关系到如何处理跨地理位置的节点部署,核心在于网络延迟对 Kubernetes 控制平面(尤其是 etcd)的影响。

不同地域的计算节点划分到同一集群 (Anti-Pattern): 强烈不推荐将跨越广域网(WAN)的不同地理区域(例如北京和上海)的节点加入到同一个 Kubernetes 集群。原因在于:

- 高延迟和不稳定性:

etcd依赖 Raft 协议进行数据同步和领导者选举,该协议对网络延迟非常敏感。跨地域的高延迟(通常几十到几百毫秒)会导致 Raft 超时、频繁的领导者选举失败,最终破坏etcd集群的稳定性和数据一致性。 kubelet心跳问题:kubelet需要定期向kube-apiserver发送心跳并更新节点状态。高延迟可能导致心跳超时,Node Controller 会将节点标记为NotReady,导致 Pod 被错误地驱逐。- API 访问缓慢: 远端节点访问中心化的

kube-apiserver会非常缓慢,影响 Pod 启动、配置更新等操作效率。 - CNI 性能问题: 跨地域的 Pod 间通信性能会急剧下降,且许多 CNI 插件的设计并未考虑或优化 WAN 场景。

- 高延迟和不稳定性:

将同一地域的节点划分到同一集群 (Best Practice): 这是标准的、推荐的做法。应该为每个需要部署资源的地理区域(Region)创建一个独立的 Kubernetes 集群。在同一个地理区域内,节点应部署在不同的可用区 (Availability Zones - AZs) 以实现高可用,因为 AZ 之间的网络延迟通常足够低(个位数毫秒),能够满足

etcd和其他控制平面组件的要求。如果业务需要在多个地理区域存在,就应该部署和管理多个独立的 Kubernetes 集群。

如何规划集群的网络 (Planning Cluster Networking)

网络规划是生产集群管理中的复杂环节,直接关系到安全、性能和隔离性。

企业办公环境、测试环境、预生产环境和生产环境应如何进行网络分离:

- 目标: 防止开发/测试活动影响生产环境,保障生产环境的安全性和稳定性。

- 实现方式:

- 物理/逻辑隔离: 最彻底的方式是为不同环境使用完全独立的 Kubernetes 集群,部署在不同的网络段(VLANs/Subnets),并通过防火墙进行严格访问控制。

- 集群内隔离 (如果必须混合部署): 如果资源限制或管理需求导致必须在同一集群内容纳不同环境(通常不推荐用于生产环境与其他环境混合),则需要利用 Kubernetes 的内置机制:

- Namespaces: 为不同环境(如

dev,test,prod)创建独立的命名空间。 - NetworkPolicy: 使用 NetworkPolicy 对象来定义严格的网络访问规则。例如,可以配置 NetworkPolicy 默认拒绝所有跨命名空间的流量,然后显式允许必要的通信。这需要 CNI 插件(如 Calico, Cilium)支持 NetworkPolicy。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27# 示例:默认拒绝所有进入 'prod' 命名空间的流量

apiVersion: networking.k8s.io/v1

kind: NetworkPolicy

metadata:

name: default-deny-ingress

namespace: prod

spec:

podSelector: {} # 选择命名空间下的所有 Pod

policyTypes:

- Ingress

---

# 示例:允许 'monitoring' 命名空间的 Pod 访问 'prod' 命名空间的 Pod

apiVersion: networking.k8s.io/v1

kind: NetworkPolicy

metadata:

name: allow-monitoring-ingress

namespace: prod

spec:

podSelector: {} # 应用到 prod 下的所有 Pod

ingress:

- from:

- namespaceSelector:

matchLabels:

kubernetes.io/metadata.name: monitoring # 允许来自 monitoring 命名空间的流量

# 可以进一步根据 Pod Label 或端口进行限制

policyTypes:

- Ingress - RBAC: 结合基于角色的访问控制(RBAC)限制用户或服务账号只能访问其被授权的命名空间和资源。

- Namespaces: 为不同环境(如

不同租户之间应如何进行网络隔离 (Multi-tenancy Network Isolation):

- 目标: 在共享集群中为不同用户、团队或客户(租户)提供安全的网络边界,防止他们相互干扰或访问对方的应用。

- 实现方式: 与环境隔离类似,主要依赖 Namespaces + NetworkPolicy + RBAC。每个租户分配一个或多个 Namespace。NetworkPolicy 用于强制执行租户间的网络隔离,确保一个租户的 Pod 默认无法访问另一个租户的 Pod。RBAC 则限制租户只能管理自己 Namespace 内的资源。此外,还需要配合 ResourceQuota 和 LimitRange 来限制每个租户的资源使用,防止资源滥用。对于需要更强隔离保证的场景,可以考虑使用虚拟集群 (Virtual Clusters) 技术(如 vCluster)。

如何自动化搭建集群 (Automating Cluster Setup)

在生产环境中,手动搭建和管理 Kubernetes 集群是不可行且极易出错的。自动化是必须的。

- 如何自动化搭建和升级集群:

- 目标: 实现集群部署、配置、扩缩容和升级的一致性、可重复性和高效性。

- 实现方式:

- 基础设施即代码 (Infrastructure as Code - IaC): 使用 Terraform, Pulumi 等工具自动化创建底层基础设施(虚拟机、网络、负载均衡器、存储等)。

- 集群部署工具: 使用

kubeadm(结合脚本或 Ansible 等配置管理工具)、kubespray(基于 Ansible)、RKE(Rancher Kubernetes Engine)、k3s(轻量级发行版,易于自动化) 或云厂商提供的托管服务 (EKS, GKE, AKS) 的 API/CLI 来自动化部署 Kubernetes 控制平面和数据平面核心组件。 - 配置管理: 使用 Ansible, Chef, Puppet 或 SaltStack 自动化配置节点操作系统、安装依赖、设置内核参数等。

- GitOps: 采用 GitOps 理念,将集群的期望状态(包括 Kubernetes 版本、组件配置、部署的应用等)存储在 Git 仓库中,使用 Argo CD 或 Flux 等工具自动同步 Git 仓库的状态到集群中。升级集群也通过修改 Git 中的配置并由工具自动执行完成。这是目前自动化管理集群状态和应用部署的主流最佳实践。

与企业认证平台集成 (Integration with Enterprise Authentication Platform)

在企业环境中,通常已经存在一套成熟的统一认证平台 (Identity Provider, IdP),例如基于 LDAP、Active Directory (AD)、SAML 或 OpenID Connect (OIDC) 的系统(如 Keycloak, Okta, Azure AD 等)。Kubernetes 集群不应再独立维护一套用户账号体系。与企业认证平台集成,可以让企业用户使用他们熟悉的账号密码或单点登录 (SSO) 方式访问 Kubernetes 集群资源(例如通过 kubectl、Dashboard 或其他依赖 K8s API 的应用)。

- 解决了什么问题? 避免了账号管理的碎片化,简化了用户管理流程,提高了安全性(密码策略、多因素认证等由统一平台管理),并且方便了权限审计。

- 是什么? Kubernetes API Server 支持通过 OIDC 或 Webhook Token Authentication 等方式对接外部认证系统。管理员可以配置 API Server 启动参数,指定 IdP 的信息。

- 原理:

- 用户尝试访问 K8s API(例如执行

kubectl get pods)。 - 如果用户未认证,

kubectl或客户端库会根据kubeconfig中的 OIDC 配置,将用户重定向到企业的 IdP 进行登录。 - 用户在 IdP 成功登录后,IdP 会签发一个 ID Token (JWT)。

- 客户端将 ID Token 发送给

kube-apiserver。 kube-apiserver使用配置的 OIDC 信息(Issuer URL, Client ID)验证 ID Token 的签名和声明 (Claims)。- 验证通过后,API Server 从 Token 中提取用户信息(用户名、用户组),然后结合 Kubernetes 的 RBAC (Role-Based Access Control) 规则进行授权判断。

- 用户尝试访问 K8s API(例如执行

- 配置示例 (API Server 启动参数):或者使用像 Dex 或 Pinniped 这样的中间件来简化多种 IdP 的集成。

1

2

3

4

5kube-apiserver --oidc-issuer-url=https://idp.example.com/auth/realms/myrealm \

--oidc-client-id=kubernetes \

--oidc-username-claim=email \

--oidc-groups-claim=groups \

... # 其他 OIDC 相关参数

集成企业域名服务 (DNS) 与负载均衡 (ELB)

Kubernetes 集群内部的服务发现(如 CoreDNS)通常只解析集群内部的 Service 名称。但集群内的应用可能需要访问集群外部的企业服务,同时,集群内发布的服务也需要通过企业级的 DNS 和负载均衡器暴露给外部用户。

- 集成 DNS:

- 场景: Pod 需要解析企业内网的域名(如

database.internal.mycorp.com)。 - 原理: 配置 Kubernetes 的 CoreDNS,使其将对特定域(如

internal.mycorp.com)的查询转发 (forward) 给企业的 DNS 服务器。这可以通过修改 CoreDNS 的 ConfigMap 实现。 - 配置示例 (CoreDNS Corefile):

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18internal.mycorp.com:53 {

errors

cache 30

forward . 10.100.0.5 10.100.0.6 # 转发给企业 DNS 服务器地址

}

.:53 {

errors

cache 30

kubernetes cluster.local in-addr.arpa ip6.arpa {

pods insecure

upstream # 使用宿主机的 /etc/resolv.conf 作为上游

fallthrough in-addr.arpa ip6.arpa

}

prometheus :9153

forward . /etc/resolv.conf # 默认转发

loop

reload 5s

}

- 场景: Pod 需要解析企业内网的域名(如

- 集成负载均衡 (ELB):

- 场景: 将 Kubernetes 中运行的服务(通常通过 Ingress 或 Service type=LoadBalancer)安全、可靠地暴露给企业网络或公网用户。